LUCIE FRADET, SOPHIE DUPÉRÉ /

Lucie Fradet, Ph.D.

Sophie Dupéré, Ph.D., professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université Laval

Correspondance

Lucie Fradet

Courriel : lucie.fradet.1@gmail.com

Déclaration des sources

L’autrice principale remercie le partenariat de la RP et les membres du comité sans qui cette étude n’aurait pu être conduite. Elle remercie également la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval ainsi que le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CRÉMIS) pour leur apport financier.

Déclaration des conflits d’intérêts

Les autrices déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en relation avec cet article.

Déclaration relative à la protection des droits

L’approbation éthique du Comité sectoriel d’éthique de la recherche en santé de l’Université Laval a été obtenue pour la réalisation de la RP (numéro d’approbation : 2010-32 / 08-10-2010). Une demande d’amendement a été faite par la suite pour permettre à l’autrice principale de réaliser son étude sur la RP (numéro d’approbation : 2010-32 A-1 / 11-01-2012). Tous les pairs collaborant à la RP ont signé un formulaire de consentement à la participation à la RP et un formulaire de consentement à l’entretien individuel spécifiant notamment leur droit de retrait en tout temps des deux projets de recherche.

Résumé

Introduction. La stigmatisation des personnes utilisatrices de drogue (UD) est un obstacle majeur à la réduction des méfaits associés à leur consommation. Pour la contrer, une participation significative aux décisions les concernant est préconisée. Particulièrement, ces personnes réclament leur participation à la recherche pour réellement bénéficier des résultats. Or, les quelques études sur leur engagement dans la recherche participative (RP) rapportent qu’elles y jouent souvent des rôles limités. Afin de voir comment un comité formé majoritairement de personnes UD participe à une RP, cet article documente leur contribution et leur expérience lors des processus de recherche, de création artistique et de mobilisation des connaissances.

Méthodologie. L’article repose sur l’étude qualitative longitudinale d’un corpus comprenant des enregistrements de rencontres d’un comité de RP et des entretiens individuels avec ses six membres UD. Une analyse interactionnelle est effectuée sur ce corpus d’après un bricolage conceptuel organisé selon le modèle The Rubicon Model of Action Phases et en fonction de critères de scientificité propres à la recherche participative et artistique.

Résultats. Cette étude révèle que les personnes UD participent activement à la réalisation du projet dans les processus étudiés. Elles appliquent plusieurs critères de scientificité participative et artistique. Elles se dotent de visées scientifiques, artistiques et persuasives pour atteindre les objectifs du projet. Elles réfléchissent aux meilleures stratégies pour y arriver, les exécutent avec rigueur et rétroagissent sur leurs réalisations.

Conclusion. L’étude montre que la participation à la réalisation de la RP est substantielle dans les domaines qui leur sont alloués dans ce contexte. Cette étude montre que les personnes UD peuvent être fiables, avoir la capacité intellectuelle de faire de la RP avec rigueur et l’aptitude pour agir en mode collectif malgré les préjugés souvent véhiculés à leur encontre.

Mots-clés : recherche participative, participation à la recherche, personnes utilisatrices de drogue, processus de recherche, processus de création artistique, processus de mobilisation des connaissances

Engagement of People Who Use Drugs in Participatory Research

Abstract

Introduction. The stigmatization of people who use drugs (DU) is a major barrier to reducing the harm associated with drug use. To counter this, meaningful participation in decisions affecting them is recommended. In particular, DU people advocate for their involvement in research to ensure they truly benefit from the findings. Yet the few studies on their involvement in participatory research (PR) report that they often play limited roles. To examine how a committee composed mostly of DU people participates in PR, this article documents their contributions and experiences in research, artistic creation and knowledge mobilization processes.

Methodology. The article is based on a longitudinal qualitative study of a corpus comprising recordings of PR committee meetings and individual interviews with its six DU members. An interactional analysis is conducted using a conceptual bricolage structured according to The Rubicon Model of Action Phases and participatory and artistic research-specific scientificity criteria.

Results. This study reveals that DU members are active participants in the project’s implementation across the studied processes. They apply several participatory and artistic scientific criteria. They adopt a scientific, artistic and persuasive objectives to achieve the project’s goals. They reflect on the best strategies to reach these goals, execute them rigorously, and provide feedback on their achievements.

Conclusion. The study shows that participation in the realization of PR is substantial in the areas allocated to them in this context. This study shows that DU people can be reliable, have the intellectual capacity to carry out PR with rigor and the ability to act in a collective mode despite the prejudices often conveyed against them.

Keywords: participatory research, participation in research, people who use drugs, research process(es), artistic creation process(es), knowledge mobilization process(es)

Compromiso de los usuarios de drogas con una investigación participativa

Resumen

Introducción. La estigmatización de los usuarios de drogas es un obstáculo importante para la reducción de los delitos relacionados con su consumo. Para contrarrestarla, se preconiza una participación significativa de los usuarios en las decisiones que les conciernen. En particular, estas personas reclaman su participación en la investigación para poder beneficiarse realmente de los resultados. Sin embargo, los escasos estudios realizados sobre su compromiso con la investigación participativa indican que a menudo juegan un papel limitado. Con el objetivo de verificar de qué manera un comité integrado principalmente por usuarios de drogas actúa en una investigación participativa, este artículo documenta su contribución y su experiencia durante los procesos de investigación, de creación artística y de movilización de conocimientos.

Metodología. El artículo se basa en el estudio cualitativo longitudinal de un corpus que comprende las grabaciones de encuentros de un comité de investigación participativa y de entrevistas individuales con sus seis miembros que son usuarios de drogas. Se realiza un análisis de interacciones sobre este corpus siguiendo un armado conceptual organizado según el modelo The Rubicon Model of Action Phases y en función de criterios de cientificidad propios de la investigación participativa y artística.

Resultados. El estudio revela que los usuarios de drogas participan activamente en la realización del proyecto en los procesos estudiados. Aplican varios criterios de cientificidad participativa y artística. Se dotan de objetivos científicos, artísticos y persuasivos para lograr los objetivos del proyecto. Reflexionan sobre las mejores estrategias para alcanzar dichos objetivos, las ejecutan con rigor y retro actúan sobre sus realizaciones.

Conclusión. El estudio muestra que la participación en la realización de la investigación participativa es sustancial en los campos que se le otorgan en este contexto. Indica asimismo que los usuarios de drogas pueden ser fiables y tienen la capacidad intelectual para llevar a cabo la investigación participativa con rigor y con la aptitud para actuar de manera colectiva, a pesar de los prejuicios que a menudo se transmiten con respecto a ellos.

Palabras clave: investigación participativa, participación en la investigación, usuarios de drogas, procesos de investigación, procesos de creación artística, procesos de movilización de conocimientos

Introduction

Depuis 40 ans, à l’échelle mondiale, les personnes utilisatrices de drogue (UD) sont plus à risque de contracter le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en raison de leurs pratiques de consommation (ONUSIDA, 2021). Or, leur stigmatisation et leur discrimination sont des obstacles majeurs à la prévention des infections et à leur traitement (Aggleton et Parker, 2002 ; Leaune et al., 2003 ; Noël et al., 2007 ; ONUSIDA, 2021 ; Poliquin et al., 2021). Pour répondre éthiquement et efficacement à l’épidémie mondiale du VIH/Sida, l’ONUSIDA pose en 2007 le Principe GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV) pour favoriser une participation accrue des personnes vivant avec le VIH notamment à la conception, à la réalisation, au suivi et à l’évaluation de projets de recherche (ONUSIDA, 2007). Des regroupements de personnes UD réclament d’ailleurs fortement leur participation aux recherches les concernant pour ne plus être considérées comme des objets au service des institutions scientifiques et pour réellement bénéficier des résultats (Jalloh et al., 2017 ; Jürgens, 2005a, 2005b ; Simon et al., 2021 ; Souleymanov et al., 2016).

La recherche participative

La recherche participative (RP) s’entend ici comme une approche de recherche collaborative entre des partenaires ayant un savoir expérientiel d’une réalité préoccupante et d’autres travaillant dans les milieux scientifiques, institutionnels ou de l’organisation communautaire. Avec un esprit d’équité et de réciprocité, ils partagent en principe les pouvoirs, les responsabilités, les savoirs, les ressources, les idées, les décisions et les efforts dans tous les aspects du processus, incluant la formulation des questions et objectifs de recherche, l’établissement de la méthodologie, la planification du projet, la collecte et l’analyse des données, l’interprétation des résultats et la mobilisation des connaissances. (Israel et al., 1998 ; Schulz et al., 2003). Ensemble, ils recherchent une meilleure compréhension d’une problématique mutuellement identifiée en vue de trouver des solutions appropriées et de susciter des transformations personnelles, contextuelles, sociales et sanitaires.

La participation aux projets de RP de personnes marginalisées ou stigmatisées s’est avérée particulièrement pertinente pour cibler les changements à apporter et entreprendre des actions afin d’y arriver (Dutta, 2008).

Études sur la participation à la RP de personnes utilisatrices de drogue

Lorsque des personnes UD collaborent à une RP, peu d’études ont traité de leur participation, de l’ampleur et de la nature de leur engagement, des conditions favorisant ou entravant leur appropriation du processus et des défis rencontrés (Barratt et al., 2007 ; Bekelynck, 2011 ; Brown et al., 2019 ; Coupland et al., 2005 ; Fry et Dwyer, 2001 ; Greer et al., 2018 ; Switzer et al., 2019). Évaluer la participation et la comparer avec d’autres études est d’ailleurs complexe en raison de l’hétérogénéité des paradigmes sur lesquels la RP repose et de la très grande diversité des démarches, des thèmes de recherche et des méthodologies utilisées (Cargo et Mercer, 2008 ; Catalani et Minkler, 2009 ; Flicker et Savan, 2006 ; Fradet, 2013 ; Fradet et Dupéré, 2022 ; Jagosh et al., 2012 ; Viswanathan et al., 2004). De cette variabilité découle d’importantes difficultés à déceler qui participe à la RP, de quelle façon la participation s’exerce et à quelles phases de la recherche (Cargo et Mercer, 2008 ; Green, 2012 ; Minkler et Wallerstein, 2008).

Selon les quelques études et commentaires recensés sur la participation à la RP des personnes UD, leur implication varie sur le plan des responsabilités, du pouvoir décisionnel, de la durée ou de la profondeur (Greer et al., 2018). Quoique la direction de recherche peut leur être confiée, leurs rôles se limitent souvent à l’observation, la consultation ou l’assistanat (Brown et al., 2019 ; Damon et al., 2017 ; Greer et al., 2018 ; Roey, 1999 ; Simon et al., 2021 ; Souleymanov et al., 2016).

Cette participation limitée émanerait d’un contrôle sur le processus de la RP exercé la plupart du temps par les partenaires spécialisés en recherche universitaire (Damon et al., 2017; Simon et al., 2021). De plus, cette hiérarchie peut demeurer tout au long du processus et même reproduire la stigmatisation (Damon et al., 2017; Greer et al., 2018). Les stéréotypes envers les personnes UD peuvent en effet déformer la façon d’interagir avec elles en éclipsant leurs identités multiples, discréditant leurs savoirs diversifiés, accentuant leur soi-disant vulnérabilité, doutant de leur capacité à maintenir la confidentialité ou les codes de conduite convenus et à participer à des projets (Brown et al., 2019 ; Coupland et al., 2005 ; Damon et al., 2017; Greer et al., 2018 ; Jalloh et al., 2017 ; Simon et al., 2021 ; Switzer et al., 2019). La documentation des expériences de participation à la RP de personnes UD s’avère donc pertinente pour améliorer les processus en œuvre.

Dans cet esprit, cet article a pour objectif de voir comment des personnes UD ont participé à une RP en documentant leur contribution et leur expérience lors des processus de recherche, de création artistique et de mobilisation des connaissances, en fonction des critères de scientificité propres à cette démarche.

Contexte de l’étude

L’étude présentée s’inscrit dans un projet de recherche plus large portant sur l’appropriation du processus de participation à une RP (Fradet, 2021). Ce projet examinait l’ensemble du déroulement de la RP en considérant : 1. Les rapports de pouvoir partenariaux ; 2. Le cadre relationnel et opérationnel ; 3. Les connaissances construites et mobilisées. Cet article s’attarde sur le troisième élément.

Partenariat de la RP

Dans le cadre d’une démarche évaluative de la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre l’infection par le VIH et le sida, l’infection par le VHC [virus de l’hépatite C] et les infections transmissibles sexuellement — Orientations 2003-2009 (MSSSQ et al., 2008), une RP est conçue afin de faire reconnaître l’action communautaire des programmes d’échange de seringues et la participation sociale des personnes les fréquentant (Équipe de recherche Vers la reconnaissance de l’action communautaire des PES, 2012). Le partenariat de recherche comprend des organismes communautaires ainsi que des institutions universitaires et de santé publique dans deux villes québécoises. Pour réaliser cette RP, un comité indépendant est formé dans chaque site de recherche avec des personnes UD, un membre du personnel de l’organisme communautaire et une responsable de la démarche scientifique. Des partenaires locaux encadrent chaque comité. Les résultats de la présente étude ne concernent qu’un seul des deux sites.

Comité étudié

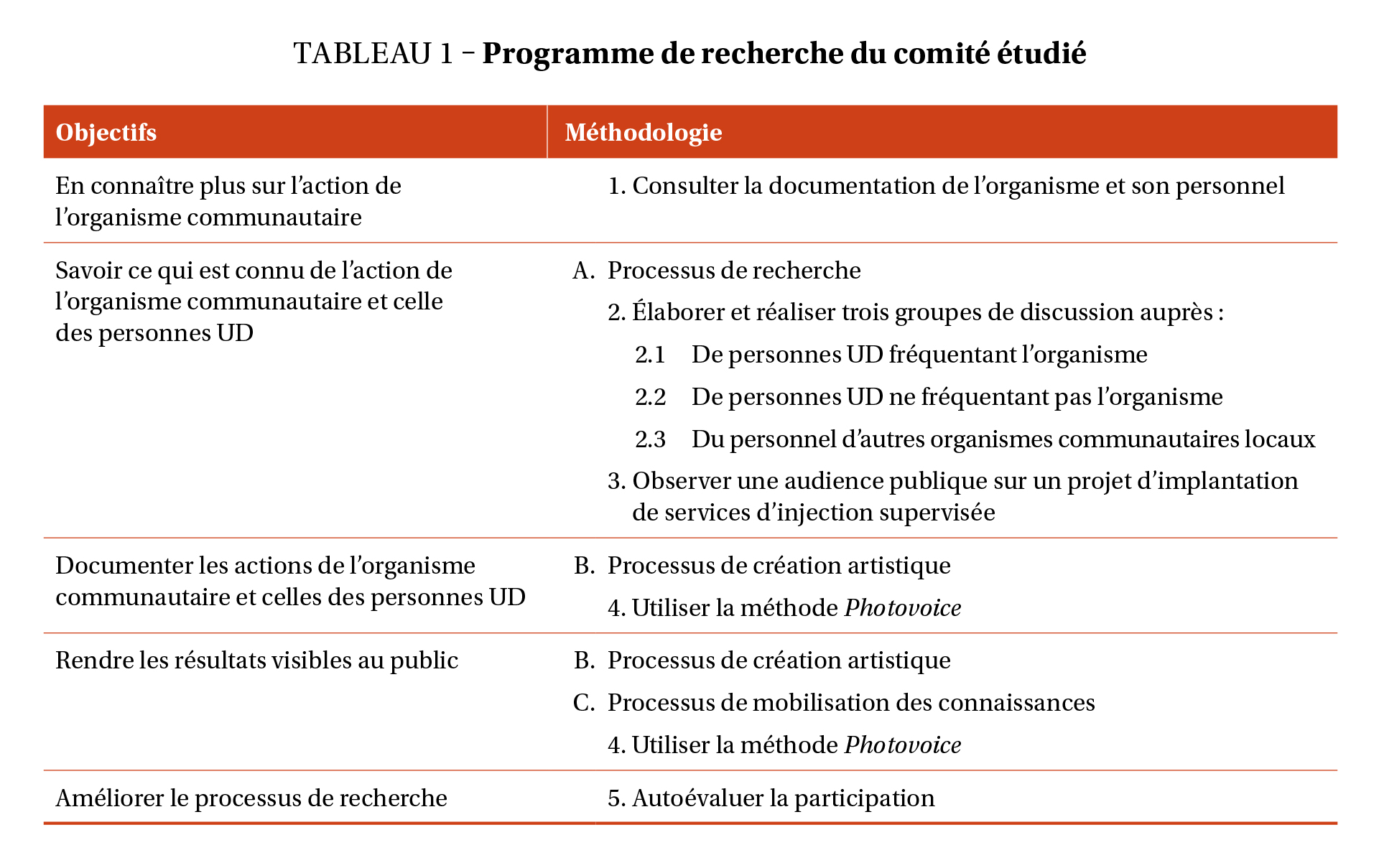

Le comité est l’espace décisionnel désigné pour déterminer la méthodologie de la RP, collecter et analyser les données verbales et visuelles, puis concevoir et réaliser les activités de mobilisation des connaissances. En bref, le partenariat des deux sites de recherche valide les décisions méthodologiques des deux comités et vérifie la faisabilité des activités de mobilisation. Le Tableau 1 détaille le programme de recherche que le comité étudié a déterminé, le deuxième comité ayant adopté un programme différent en adéquation avec sa réalité propre.

D’entrée de jeu, le comité intègre le projet après l’identification de la problématique à étudier, la définition des questions et objectifs de recherche, et de ses assises théoriques. Les personnes UD (pairs) œuvrent donc au travers des objectifs, des cadres préétablis ainsi que du pouvoir décisionnel et des rôles qui leur sont accordés. Leur travail se termine après les premières activités de mobilisation des connaissances.

D’office, le partenariat réserve spécifiquement aux pairs l’animation des groupes de discussion, la prise des photos et le choix des activités de mobilisation des connaissances. Le membre du personnel de l’organisme communautaire (accompagnant) joue un rôle de facilitation, de logistique, d’accompagnement à l’extérieur du local et de suivi. La responsable de la démarche scientifique (auxiliaire) contribue au soutien à la participation, à la collecte des données et à la réalisation des activités de mobilisation des connaissances. Elle procède également à l’analyse des données de recherche et à l’organisation de la RP.

Méthodologie

Cet article présente les résultats d’une étude qualitative longitudinale portant sur la contribution et l’expérience d’un comité formé majoritairement de personnes UD lors des processus de recherche, de création artistique et de mobilisation des connaissances. Référant à l’étude des processus, des dynamiques ou des interactions évolutives sur une période prolongée, le caractère longitudinal repose ici sur trois éléments clés : 1. Données qualitatives continues avec le questionnaire d’autoévaluation de la participation observant l’évolution des perceptions ; 2. Structuration des résultats selon le The Rubicon Model of Action Phases (Achtziger et Gollwitzer, 2008) offrant une perspective dynamique sur les transformations observées selon les étapes d’un processus évolutif ; 3. Analyse interactionnelle du corpus examinant la progression des dynamiques de collaboration et de participation au fil du temps.

Composition du comité

Afin d’établir des conditions de prise de parole et de décision significatives, le partenariat des deux sites de recherche convient de réunir une majorité de personnes UD sur chaque comité et de minimiser la présence de spécialistes de la recherche durant les rencontres. Pour le comité étudié, le recrutement se fait d’abord auprès des membres d’un autre projet de RP en cours dans l’organisme communautaire. Pour compléter la composition du comité, ces recrues suggèrent d’autres personnes UD à solliciter avec et sans expérience de participation à des RP.

Le comité se compose de huit membres (n = 8) comprenant : six pairs, quatre hommes et deux femmes âgés de 34 à 55 ans ; l’accompagnant, la trentaine, désigné par l’organisme ; l’auxiliaire, la cinquantaine, également doctorante et autrice principale de l’article.

Durant la RP, tous les pairs sont en situation de pauvreté, plusieurs ayant vécu l’itinérance ou l’incarcération, d’autres ayant exercé le travail du sexe. Plusieurs sont sans emploi, quelques-uns travaillent occasionnellement. Leur niveau de scolarité varie du primaire au collégial terminé. Quatre d’entre eux consomment des drogues injectables (cocaïne, opioïdes) de manière variable durant le projet, les deux autres s’affirment comme des ex-consommateurs. Certains ont le VIH, d’autres le VHC. Cinq d’entre eux ont déjà participé à une RP avec l’organisme communautaire et sont actifs dans divers projets participatifs se déroulant dans d’autres organisations locales et provinciales.

Collecte des données

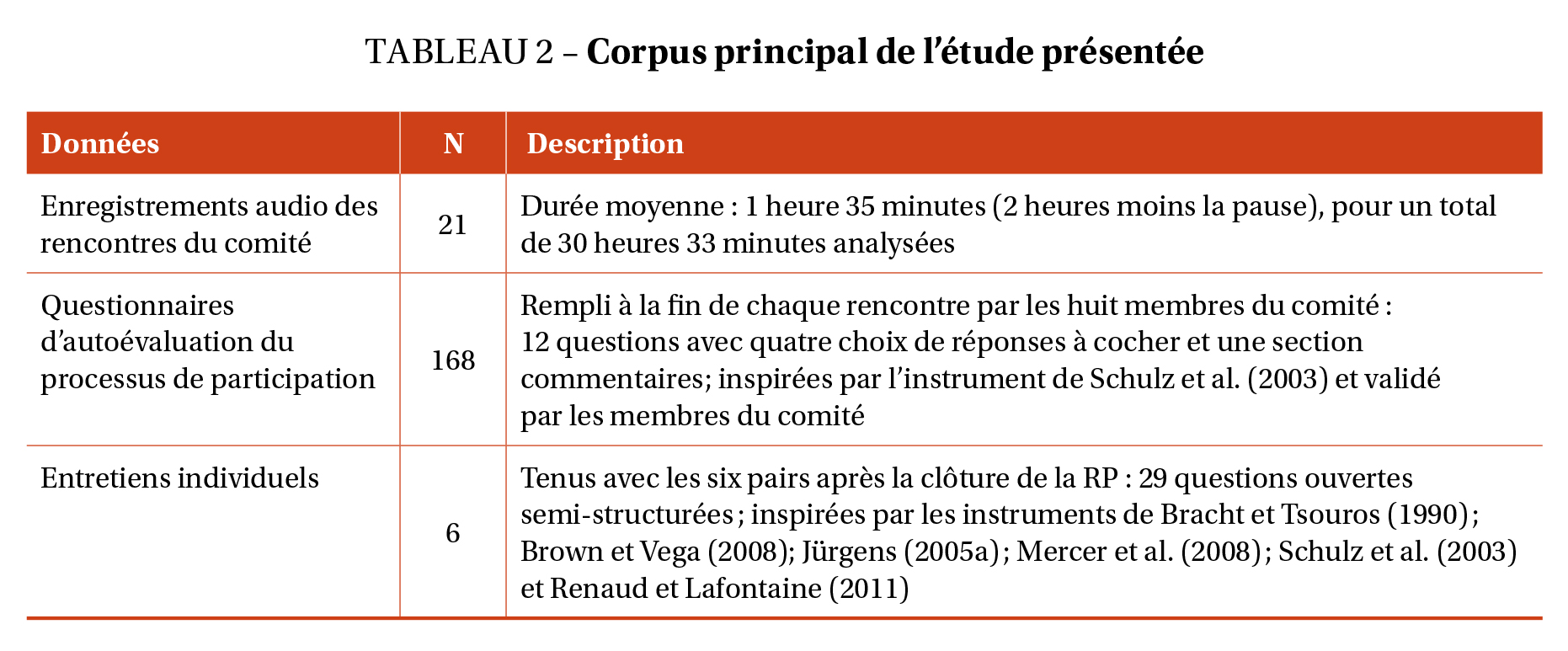

La période couverte par l’étude présentée s’étend du 26 janvier 2011 au 28 mars 2012. Durant ces 14 mois, le comité consacre 15 rencontres hebdomadaires en tout ou en partie au processus de recherche ; 12 rencontres hebdomadaires au processus de création artistique et 21 rencontres bimensuelles au processus de mobilisation des connaissances. Les périodes de réalisation se déroulant à l’extérieur de ce cadre formel ne sont pas prises en compte. L’auxiliaire est présente à toutes les rencontres de la RP sauf une ; elle rédige un journal de terrain avec un même gabarit et un journal réflexif. Les données sont collectées et triangulées avec des instruments décrits au Tableau 2. Les documents organisationnels de la RP (ordre du jour, comptes-rendus) et autres documents produits par le comité servent à dresser la ligne de temps de la recherche et à confirmer les faits énoncés.

Le questionnaire d’autoévaluation du processus de participation, développé par l’auxiliaire et validé par le comité, mesure la satisfaction personnelle de ses membres sur le déroulement de la RP. À la rencontre suivante, les résultats sont rapportés à des fins d’amélioration du fonctionnement du groupe. Dans cet article, les grandes tendances des résultats statistiques descriptives réalisées (mode, médiane, moyenne) sont conjuguées de façon qualitative aux autres résultats.

Les entretiens individuels documentent les raisons de participer ; la manière de participer (facilitants, obstacles, nature, étendue) ; les rapports de pouvoir et sa propre place dans le groupe ; les retombées individuelles et sociales de la participation ainsi que les recommandations. Ils sont réalisés par une professionnelle de recherche externe afin de laisser aux pairs la plus grande latitude d’expression possible. Les enregistrements des rencontres et des entretiens sont transcrits et codifiés itérativement pour en dégager les thèmes émanant à la fois du corpus (approche inductive) et des catégories provenant des modèles conceptuels (approche déductive).

Analyse interactionnelle des données

Une analyse interactionnelle est appliquée sur le corpus. L’analyse interactionnelle est essentiellement située et centrée sur les actions contribuant à la prise de décision (Traverso, 2013). Elle sert à comprendre de manière approfondie comment la participation se déroule et comment les mécanismes cognitifs et collaboratifs s’établissent lors de réalisations collectives : façon de se structurer et de s’organiser, détermination et planification des opérations, réalisations, etc. Chaque acte verbal est considéré comme un apport à la discussion collective.

Transversalement, l’analyse consiste à décrire les actions : en relevant les procédures et leurs fonctions durant l’échange tout en les situant dans leurs contextes ; en examinant ce que le groupe fait des savoirs, des normes et des demandes extérieures ; en dégageant les pratiques interactionnelles du groupe. Longitudinalement, il s’agit d’examiner la manière d’élaborer les procédures dans le temps (Détienne et Traverso, 2009 ; Traverso, 2013).

Cadre d’analyse

L’analyse interactionnelle s’appuie sur un bricolage conceptuel, selon l’expression de Morin (1986), organisé à partir du modèle The Rubicon Model of Action Phases (Achtziger et Gollwitzer, 2008). Le modèle Rubicon, fondé sur la prise de décision, permet de structurer l’analyse des données et de présenter les résultats comme un processus longitudinal. Le modèle comprend un cycle de quatre phases d’actions conduisant à l’atteinte d’un objectif : 1. Intention ; 2. Stratégie ; 3. Exécution ; 4. Évaluation (dans la présentation des résultats, les phases du modèle Rubicon sont indiquées entre parenthèses).

L’étude repose également sur l’application des critères de scientificité propres à un devis participatif et artistique lors de la réalisation d’une RP.

Modèles conceptuels utilisés dans cet article

Les trois processus présentés dans cet article sont organisés selon les quatre phases du modèle Rubicon en combinant les étapes opérationnelles citées dans les modèles conceptuels recensés suivants :

Processus de recherche : conjugaison des étapes citées dans des revues systématiques sur la RP en santé (Bekelynck, 2011 ; Brizay et al., 2015 ; Ismail, 2009 ; Salimi et al., 2012 ; Viswanathan et al., 2004) ;

Processus de création artistique : A Dynamical and Ecological Approach of the Creative Process and the Associated Affects (Botella et al., 2011; 2017; 2018 ; Peilloux et Botella, 2016) ;

Processus de mobilisation des connaissances : The Integrated Model of Communication for Social Change (Figueroa et al., 2002).

Critères de scientificité de la RP

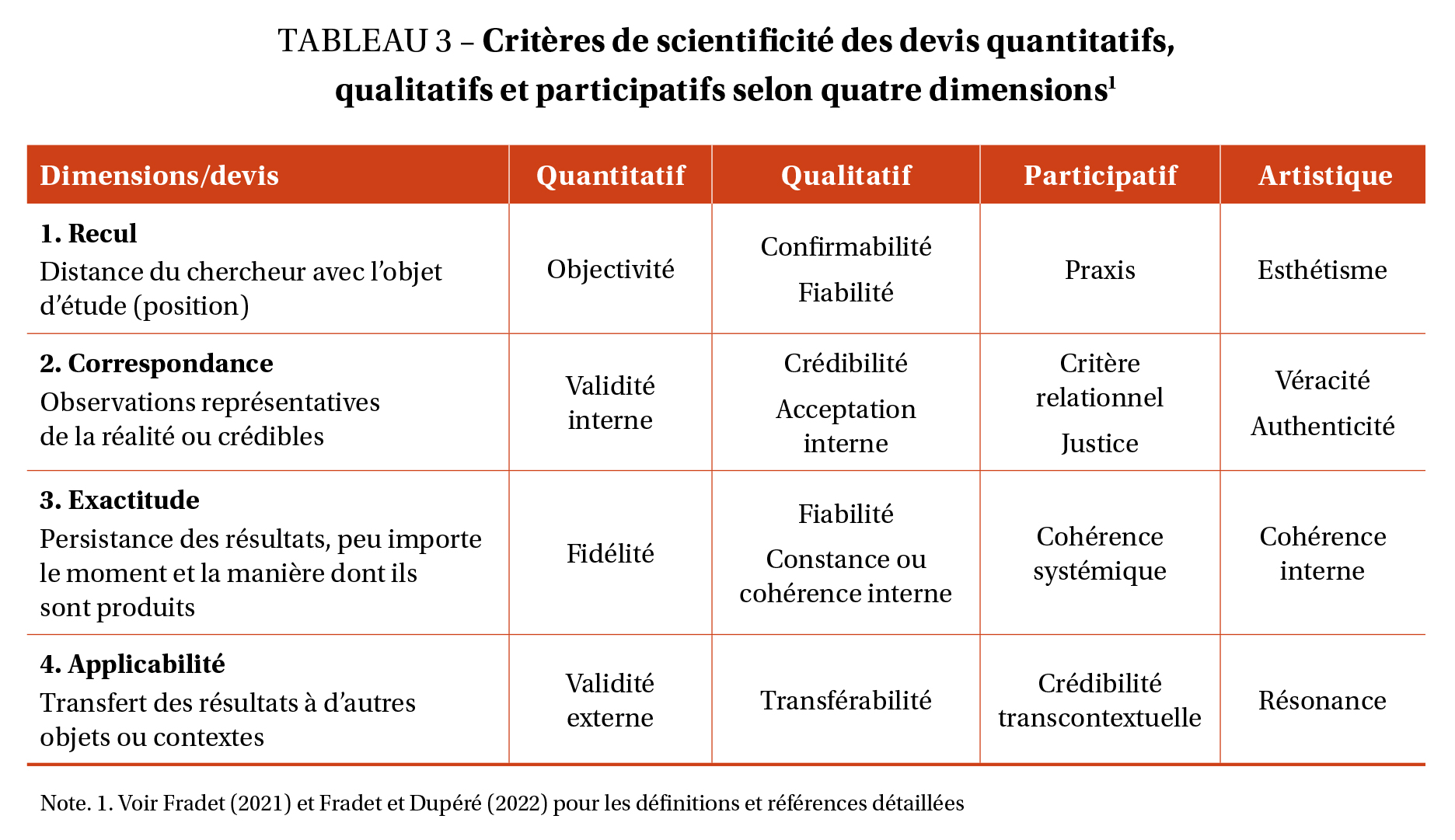

Afin d’assurer la qualité, la valeur et la crédibilité d’une recherche, le respect des critères de scientificité sont nécessaires pour appliquer avec rigueur les devis quantitatifs et qualitatifs (Drapeau, 2004 ; Gohier, 2004). En vue d’améliorer la qualité de la RP, il est tout aussi crucial d’adopter des critères propres au devis participatif (Gohier, 2004 ; Herr et Anderson, 2005 ; Morin, 1985). Il en est ainsi pour les critères propres à une RP utilisant une méthodologie artistique (Leavy, 2015).

Pour l’étude présentée, une classification de critères de scientificité participatifs et artistiques recensés (Fradet, 2021 ; Fradet et Dupéré, 2022) est utilisée selon les dimensions des critères quantitatifs et qualitatifs : 1. Recul, 2. Correspondance, 3. Exactitude et 4. Applicabilité (Bourgeois, 2016 ; Cook, 2015 ; Drapeau, 2004 ; Gélineau, 2001 ; Gohier, 2004 ; Herr et Anderson, 2005 ; Leavy, 2015; Lincoln, 1995 ; Viswanathan et al., 2004) (voir Tableau 3).

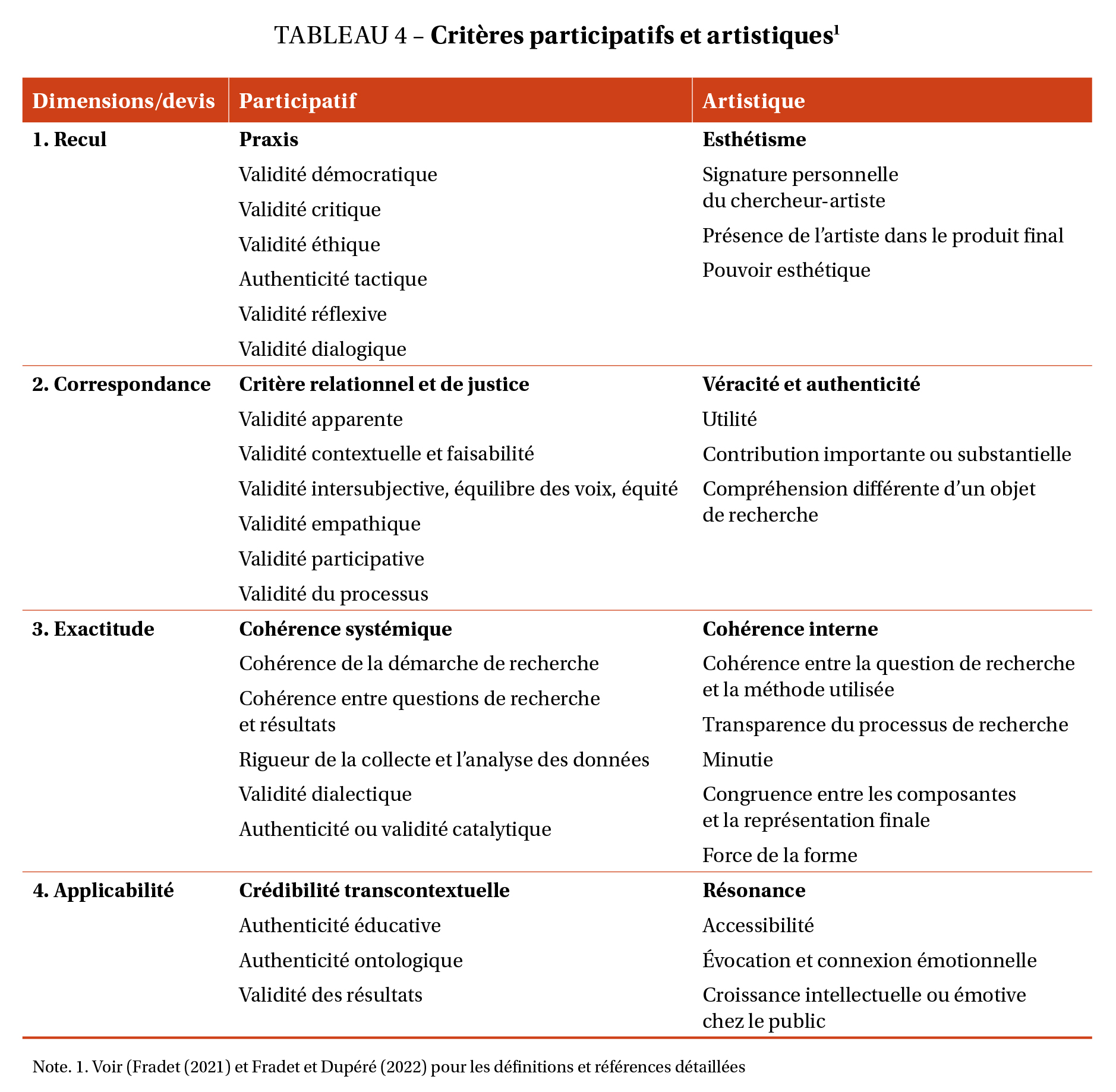

Les critères participatifs et artistiques comprennent les composantes décrites au Tableau 4.

L’observation de ces critères sur les trois processus étudiés permet d’opérationnaliser l’examen de la participation du comité de RP. Dans cet article, ce sont les faits saillants qui sont rapportés.

Résultats

Les résultats de cette étude longitudinale sur la participation à une RP de personnes UD lors de la réalisation des processus de recherche, de création artistique et de mobilisation des connaissances suivent les phases du modèle Rubicon: 1. Intention ; 2. Stratégie ; 3. Exécution ; 4. Évaluation.

Processus de recherche

« Quand vous parlez d’analyser, est-ce qu’il va y avoir une compilation

des réactions des gens pis de ce qui s’est passé ? »

(Chaque citation provient d’un pair ou d’un autre.)

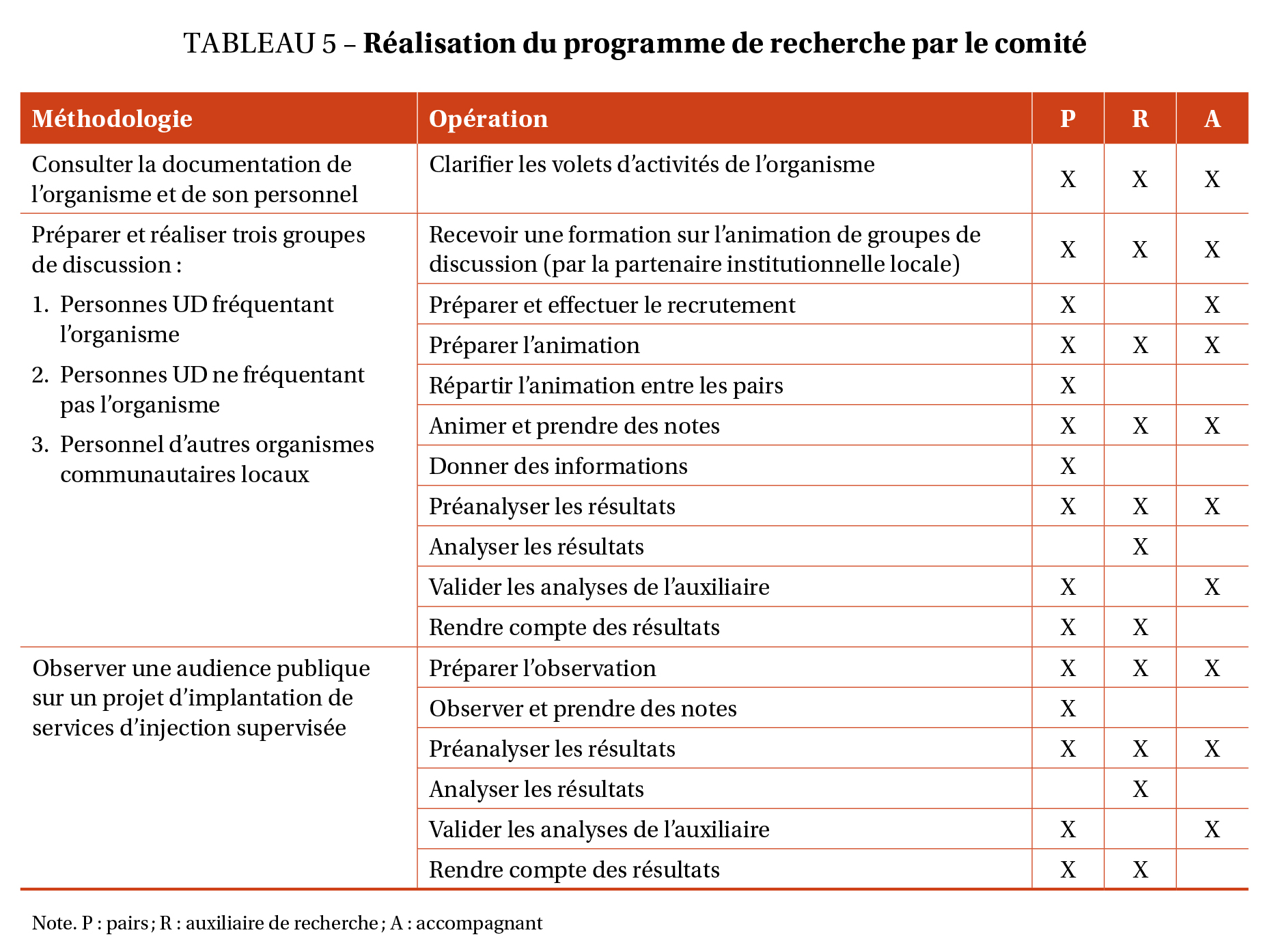

Pour mieux connaître l’action de l’organisme communautaire et savoir ce qui en est connu, ainsi qu’en apprendre sur ce qui est connu de l’action des personnes UD, le comité réalise les opérations présentées au Tableau 5.

Visées scientifiques (Intention)

« Même les données, leurs données viennent de nous autres,

pis nous autres, on dit ben ce qu’on veut dire ! »

Lors de la préparation et de la réalisation du programme de recherche, les pairs se soucient de critères de scientificité de leur propre chef, sans les nommer explicitement : possibles biais de désirabilité sociale lors du recrutement ; principe de triangulation des méthodes ; multiplicité et transférabilité. De plus, lors de l’élaboration du guide d’entretien des groupes de discussion, il leur importe de poser des questions appelant des réponses authentiques en évitant de les orienter ; de trouver des formulations faciles à comprendre ; d’être précis et circonscrits, justes et efficients afin de couvrir l’ensemble des thématiques à aborder dans le temps alloué.

Préparation des groupes de discussion (Stratégie)

« On se connaît pas mal tout pareil, de vue ou peu importe. »

Pour le recrutement, les pairs et l’accompagnant dressent d’abord une liste des organismes communautaires locaux œuvrant auprès de personnes UD et choisissent les plus pertinents. Pour des raisons de faisabilité, le comité confie à l’accompagnant le recrutement des organismes communautaires et aux pairs, celui des personnes UD. Les pairs nomment plusieurs obstacles au recrutement : l’appartenance à un même réseau restreignant le bassin de recrues possibles ; ne plus vouloir avoir de contact avec le milieu pour demeurer abstinent ; convaincre les personnes ne fréquentant pas l’organisme de se rendre dans ses locaux ; voir des recrues ne pas se présenter le jour de l’événement ou, au contraire, constater qu’un trop grand nombre a répondu à l’appel. On s’attend à recevoir autour de huit recrues. Finalement, 6 personnes UD fréquentant l’organisme, cinq personnes UD ne fréquentant pas l’organisme et 11 membres du personnel d’organismes locaux se présentent aux groupes de discussion.

Pour rédiger le guide d’entretien du premier groupe de discussion, des idées sont lancées, soupesées et ordonnées, des hypothèses de réponses sont formulées. Puis, l’auxiliaire structure les questions par thèmes et recompose certains passages à l’approbation des autres membres. Enfin, le comité adapte ce premier guide pour la tenue des deux autres groupes.

Après avoir établi l’ordre des entretiens, des pairs se proposent à l’animation et d’autres à la prise de notes. Au besoin, l’accompagnant demeure en appui à l’animation tandis que l’auxiliaire épaule la prise de notes. Pour être au fait du contenu des entretiens, les autres pairs y assistent en demeurant à l’écart.

Préparation de l’observation (Stratégie)

« Là, ça serait bon […], qu’on sache vraiment qu’est-ce qui faut aller faire là ! »

Pour observer l’audience publique, les pairs forment des duos. Au préalable, ils commentent des articles scientifiques et des textes médiatiques sur l’implantation de services d’injection supervisée recensés par la directrice universitaire locale et l’auxiliaire. Puis, ils formulent des arguments positifs et scientifiques pour riposter aux oppositions et contenir une possible trop grande émotivité lors de l’audience.

Analyse des résultats (Exécution)

« Il y a pas grand-chose qui m’a surpris. »

Au retour de la collecte de données, les pairs procèdent à une préanalyse des résultats. Ils remarquent que la connaissance de l’action communautaire de l’organisme est basique et demande plus de visibilité. Pour ce qui est de l’action sociale des personnes UD, ils remarquent que le public semble les soutenir, tout en observant que certains ne les considèrent pas comme de véritables citoyennes.

Rétroaction sur le processus de recherche (Évaluation)

« Je t’ai trouvé excellent, ça super ben été ! »

Le comité donne son appréciation des stratégies appliquées pour le recrutement, l’animation, l’observation et la prise de notes. Les pairs sont déçus du nombre de personnes UD recruté malgré les efforts fournis. En revanche, toutes les animations sont estimées excellentes, qu’elles soient tenues par des pairs expérimentés ou non, loquaces ou plutôt discrets. Pour ce qui est des discussions, les pairs constatent qu’elles étaient plus fluides avec le groupe de membres du personnel d’organismes communautaires locaux. Néanmoins, la qualité de la présence des personnes UD, de leurs interventions et du contenu récolté est jugée très satisfaisante. Les pairs concluent qu’ils ont atteint les objectifs de cette portion du projet. Ils considèrent qu’ils connaissent bien l’action de l’organisme communautaire de même que celle des personnes UD.

Processus de création artistique

« Là, notre mission commence là ! »

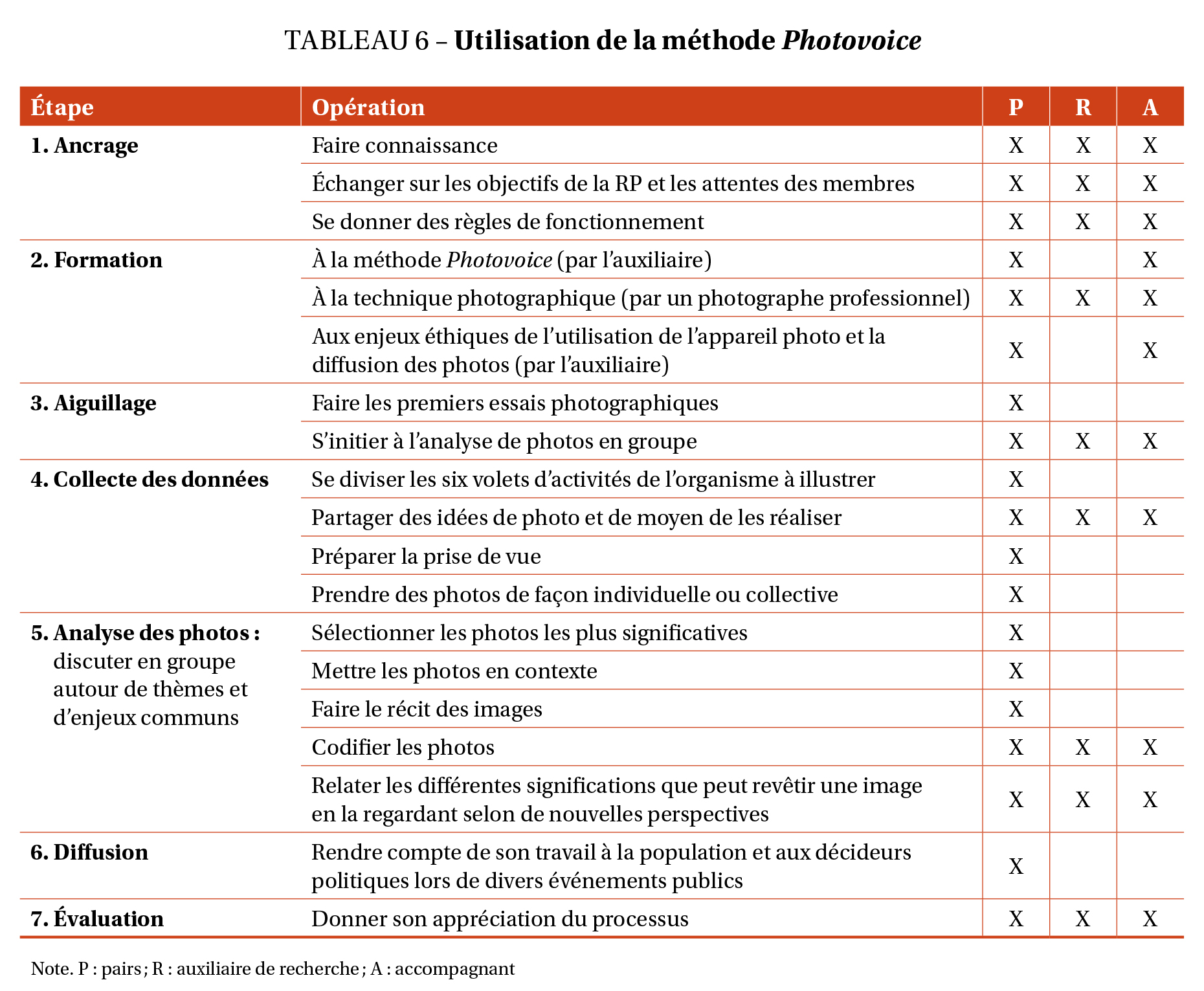

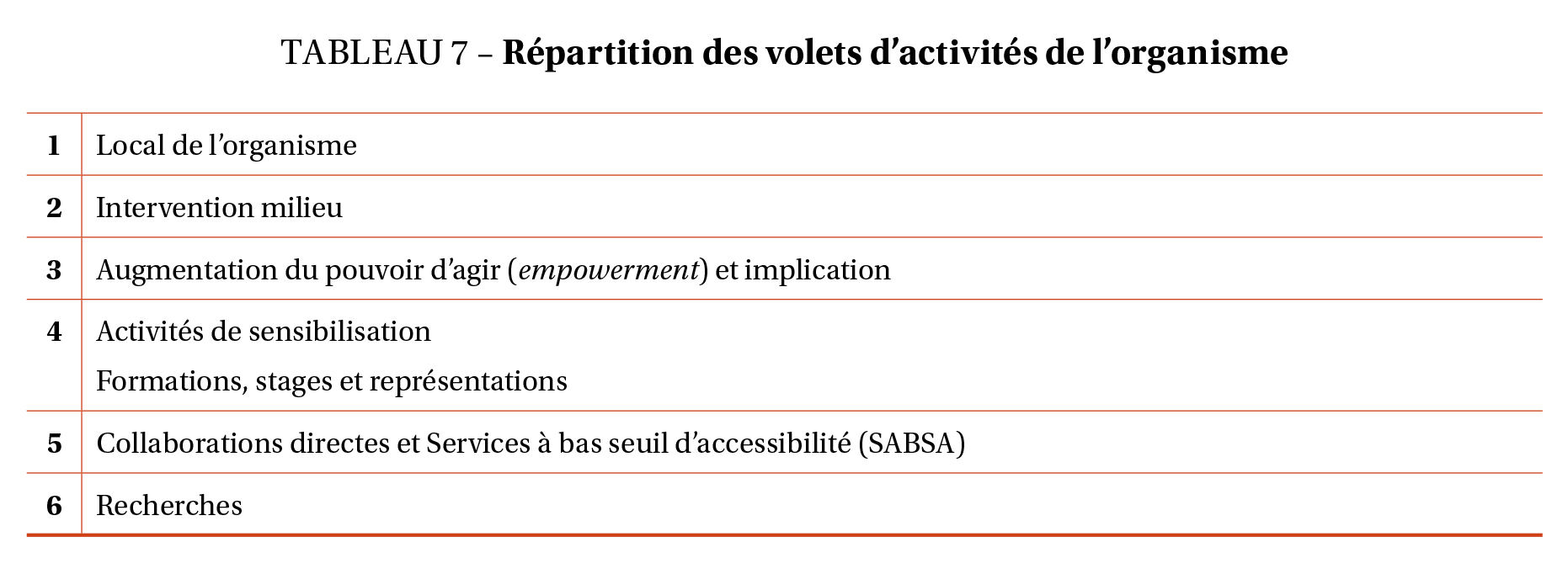

Pour documenter l’action de l’organisme communautaire et celle des personnes UD, le comité utilise la méthode Photovoice (Wang et Burris, 1997) en réalisant les opérations présentées au Tableau 6. Avec cette méthode, les personnes vivant la problématique étudiée sont invitées à réfléchir collectivement sur leurs conditions personnelles et communautaires à l’aide de photos. Ce faisant, elles font part de leurs expériences, leurs expertises et leurs connaissances.

Visées artistiques et répartition des tâches (Intention)

« Ça vient de nous autres […], ça va être la richesse de la réalité crue. »

Les pairs choisissent de documenter : 1. L’action communautaire de l’organisme ; 2. Ce que l’organisme est pour soi, à la suggestion de son directeur ; 3. L’action des personnes UD. Non sans avoir de la difficulté à distinguer un volet d’activités de l’autre et une action personnelle d’une action communautaire, les six pairs se partagent les activités de l’organisme à illustrer en six volets (voir le Tableau 7). Leurs choix reposent sur leur intérêt personnel ainsi que sur leur propre connaissance et expérience de participation aux activités de l’organisme. La couverture intégrale des activités du volet choisi est visée.

Tout au long du processus, les pairs définissent leurs visées artistiques. Ils cherchent à atteindre une qualité esthétique en jouant avec la mise au point, l’éclairage, la couleur, les effets visuels, la distance et l’angle de prise de vue. Ils valorisent la créativité et l’originalité tout en voulant montrer la réalité et obtenir une résonance émotionnelle. Ils défendent le respect de la vision propre du pair, de son interprétation, son authenticité et sa liberté conceptuelle. En même temps, ils tiennent à la compréhensibilité des images, leur signifiance et leur représentativité.

Contourner les obstacles à la création artistique (Stratégie)

« Si […] c’est le visage de quelqu’un qu’on veut montrer, quelqu’un qui consomme, mettons, faut pas le cacher si c’est ça qu’on veut montrer ! »

Les pairs rencontrent d’abord des contraintes d’ordre éthique, notamment celles concernant le droit à l’image. Une photo risque en effet de déformer la réalité et de donner une fausse représentation d’un individu en compromettant sa réputation. C’est pourquoi la signature d’un formulaire de consentement à la prise et la diffusion des photos est imposée. Pour les pairs, cette exigence nuit à leur spontanéité et risque de conduire au refus d’être photographié ou de devoir renoncer à une idée. D’autres contraintes d’ordre pratique apparaissent comme le type d’appareil photo jetable et automatique fourni. Cet appareil, sans écran de prévisualisation, rend la mise au point difficile à faire. Le comité aide souvent à contourner ces obstacles en suggérant de rendre un concept autrement ou, si possible, à reprendre la photo avec un appareil numérique.

Le comité fait un suivi régulier de l’avancement du travail tout au long du processus pour pallier le manque d’idées, ce qui est anxiogène pour certains au début de la période de création alors que d’autres bouillonnent d’imagination. Le comité suggère alors des conceptions ; trouve des stratégies pour les photographier ; aide à la planification et la réalisation ; pare aux imprévus. Pour concrétiser leurs idées, les pairs les représentent de plusieurs façons : la documentation réaliste ; des images prises sur le vif ; la reconstitution d’un événement ou d’une situation ; une histoire créée avec une série de photos ; la métaphore ou la symbolisation.

Analyse des photos en groupe (Exécution)

« Ils peuvent démontrer deux affaires différentes qui rentrent dans une catégorie. »

Après la prise des photos, le comité se retrouve pour les analyser en groupe. D’abord formulé par l’auxiliaire en s’inspirant de Wang et Burris (1997), un questionnaire évolutif est utilisé pour systématiser l’opération. L’animation assumée par les pairs est au départ boiteuse, mais devient naturelle après quelques séances et ajustements. Le comité pose des choix interprétatifs et explicite le sens à donner à une photo. À l’écoute de l’enregistrement de la rencontre, l’auxiliaire remplit une fiche pour chacune des 32 photos analysées.

Rétroaction sur le processus de création artistique (Évaluation)

« C’est de trouver des sujets qui est dur aussi pareil. »

Concernant les résultats des photos, les pairs se montrent modestes sur leur qualité, certains sont contents d’avoir pu rendre ce qu’ils avaient en tête, d’autres demeurent insatisfaits de leurs réalisations jusqu’à la fin du projet, malgré les compliments et les encouragements. Sur le processus d’analyse, le comité critique sa longueur et la difficulté à intégrer le questionnaire. Finalement, le comité juge avoir suffisamment de matériel pour atteindre l’objectif de rendre visible l’ensemble des actions.

Processus de mobilisation des connaissances

« C’est parce que c’est pas juste une exposition ! »

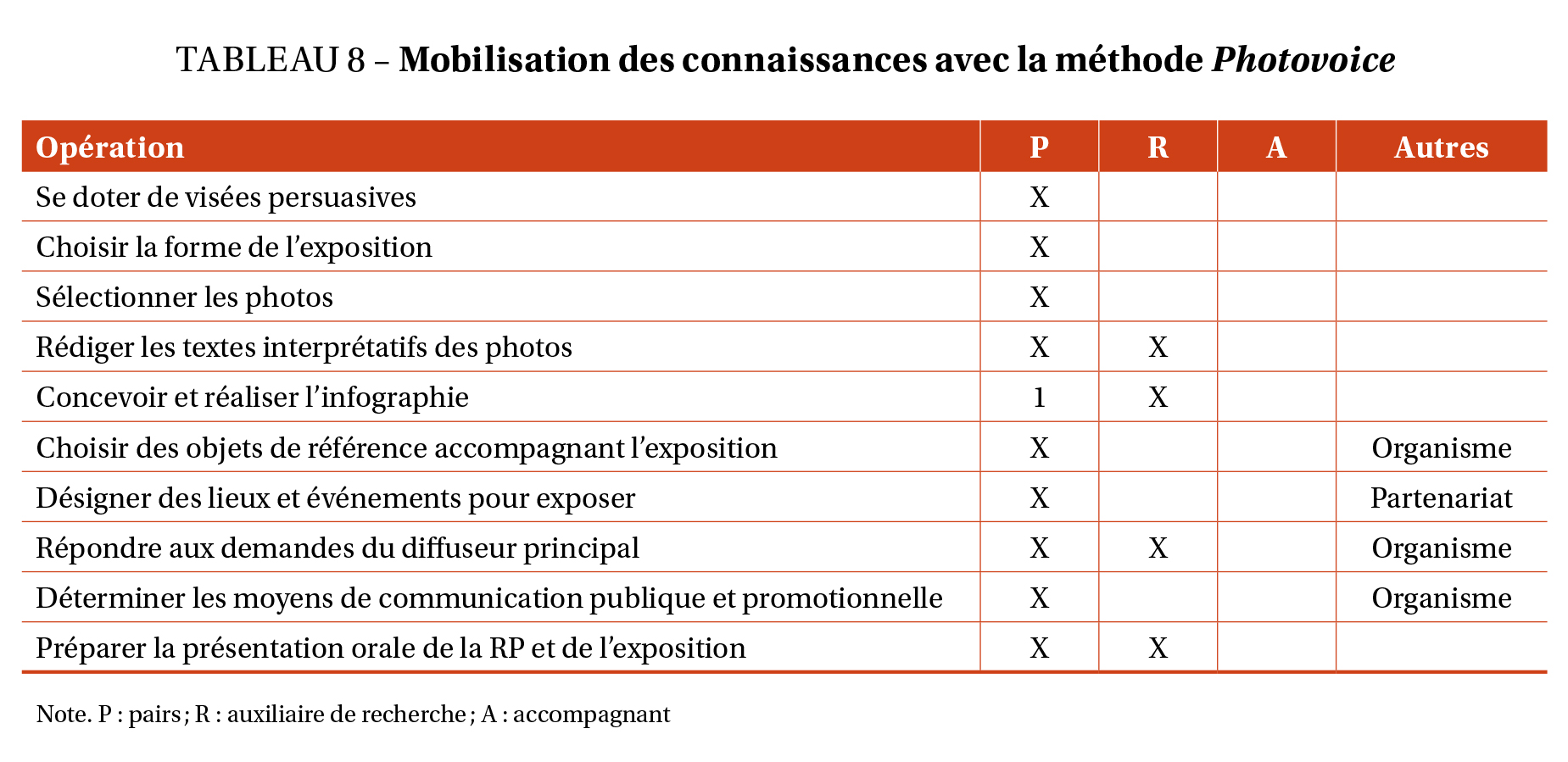

Pour mobiliser les connaissances coconstruites, les pairs choisissent de monter une exposition. En conjuguant l’image à la parole, le comité effectue les opérations présentées au Tableau 8.

Visées persuasives (Intention)

« Il y a eu tellement d’énergie là-dedans, tellement d’idées, tellement de temps, tellement de douleur, tellement de bonheur, de toute. T’as plein d’affaires là-dedans, il faut pas que ça reste juste là ! »

Le comité traduit les objectifs de la RP ainsi : 1. Rendre public l’ensemble des actions bénéfiques de l’organisme et des personnes UD ; 2. Donner un nouvel éclairage aux acteurs clés de la communauté ; 3. En nous présentant comme nous sommes, nous espérons faire diminuer les préjugés. Pour y répondre, les pairs ciblent la population en général afin de rejoindre le plus grand public possible. Ils veulent que l’exposition soit mobile, durable et accessible. Ils cherchent à produire un effet percutant tout en visant la simplicité, la sobriété et l’unité. Pour les textes, ils accordent une grande importance au respect du sens des paroles, à la vérité des faits décrits et à la fidélité au langage propre de l’auteur, son authenticité. Ils les souhaitent lisibles, clairs et bien écrits.

Préparation de l’exposition et de sa diffusion (Stratégie)

« C’est moi qui a trouvé [le lieu de diffusion], pis j’insistais, chu sûr que ça va marcher ! »

Les pairs réfléchissent à la forme d’exposition en fonction du budget, du temps alloué et de ce que l’édition numérique permet. Ils soupèsent les types de structures possibles, de matériaux, de supports et de systèmes d’accrochage. Le choix s’arrête sur des bannières imprimées autoportantes, rétractables et facilement transportables.

Pour diffuser l’exposition, le comité dresse d’abord une liste des lieux et des événements possibles. Le premier choix des pairs s’arrête sur une bibliothèque municipale centrale fréquentée par un public diversifié comprenant des personnes UD. Le diffuseur accepte d’accueillir la proposition dans une période convenant à l’échéancier de la RP. D’autres lieux et événements s’ajoutent par la suite selon les propositions de divers organismes.

Le comité dresse ensuite une première liste des médias susceptibles d’atteindre un public intéressé et une deuxième composée d’institutions, d’organisations, de commerces et d’individus pertinents. Envoyer un communiqué via le fil de presse de l’organisme et expédier une affiche aux organismes communautaires locaux sont les moyens retenus pour publiciser l’exposition.

Pour l’inauguration de l’exposition, les pairs se répartissent le contenu de la présentation orale. Enfin, ils se partagent leur présence aux diverses présentations de l’exposition.

Réalisation de l’exposition et de sa diffusion (Exécution)

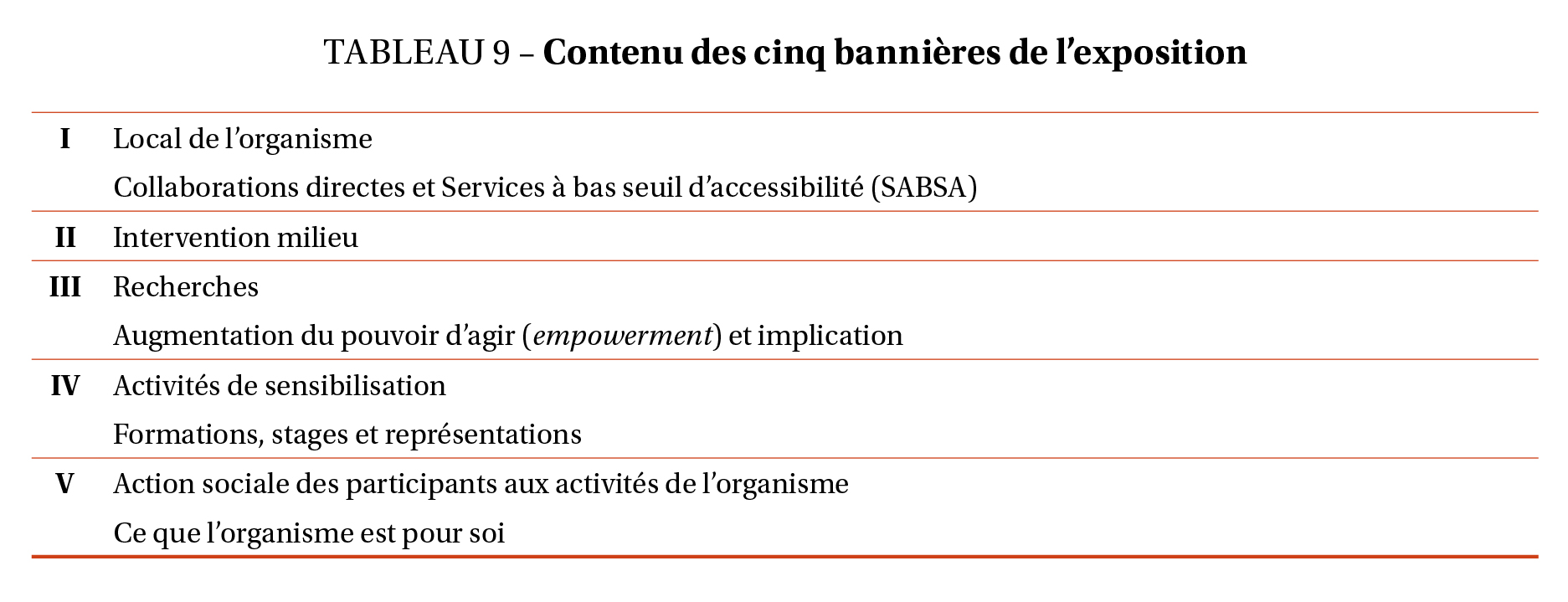

Les pairs déterminent la quantité de bannières à produire en regroupant les photos par thèmes et en réalisant une ébauche de mise en page. Au total, ils sélectionnent 55 photos disposées sur cinq bannières et rédigent 31 textes interprétatifs à partir des fiches d’analyse des photos, des comptes-rendus des rencontres, des résultats des groupes de discussion et de l’observation ainsi que du rapport annuel de l’organisme. Le Tableau 9 présente le contenu des cinq bannières.

Ensuite, l’auxiliaire rencontre individuellement le pair responsable d’un volet d’activités pour travailler les textes personnels et ceux en lien avec l’organisme. L’enjeu est de passer de l’oral à l’écrit. De retour en groupe, tous les textes sont lus et corrigés, puis la mise en page est ajustée. Puisque la plupart ne maîtrisent pas les rudiments de l’infographie, le comité confie cette tâche aux deux seuls membres s’y connaissant, un pair et l’auxiliaire.

Enfin, un pair soumet une ébauche de communiqué à l’approbation du comité et accepte de répondre aux éventuelles sollicitations journalistiques. Le comité travaille aussi à la formulation du résumé de l’exposition amorcé par l’auxiliaire.

Rétroaction sur le travail accompli (Évaluation)

« C’est quand même de l’ouvrage, hein ! »

Même si pour certains la mise en page manque de dynamisme et de lisibilité, en général, les pairs sont fiers du travail accompli autant collectivement qu’individuellement. Ils pensent avoir réussi à atteindre les objectifs de la RP en améliorant l’image de l’organisme, en augmentant les connaissances sur les personnes UD et en conscientisant la population.

Appréciation de la participation selon les pairs

« Aie, on fait partie d’un projet, on va faire quelque chose qu’on décide ! »

Au sein du partenariat, dans les domaines qui leur sont alloués, les pairs évaluent leur pouvoir décisionnel comme important, très important, voire complet. Ils ne se formalisent pas de la hiérarchie partenariale et ne la remettent pas en question.

Au sein du comité, les pairs cherchent le consensus sans ménager l’argumentation. Lors des autoévaluations du processus de participation à la fin des rencontres tout au long du projet, ils déclarent se sentir écoutés et considérés, malgré un certain déséquilibre des voix ; libres de donner leurs opinions ; impliqués dans les décisions. Ils jugent que la combinaison de leurs ressources leur a permis d’accomplir leurs rôles avec enthousiasme et complicité. Enfin, ils sont convaincus d’avoir participé activement malgré les difficultés jusqu’à la fin du projet. Ils ont su jouer avec les diverses contraintes pour produire une représentation visuelle et textuelle satisfaisante des connaissances coconstruites.

Pour les pairs, ce qui a facilité leur participation est notamment leur sentiment d’avoir été respectés et acceptés ; la familiarité avec l’organisme et la majorité des autres membres ; avoir déjà participé à des RP ; la bonne entente, la convivialité et la gentillesse ; la liberté de participer sans avoir à justifier son absence ; les compensations financières et le transport payé. Au contraire, ce qui a rendu leur participation plus difficile c’est, entre autres, la température ; la maladie ; l’incarcération ; la longueur du processus ; le manque d’inspiration créative ; le manque d’écoute lors des rencontres et le vide laissé après la fin du projet.

Pour soutenir leur participation, les pairs recommandent que l’organisation du projet offre plus d’argent ; sache détecter et pallier les difficultés individuelles ; assure un suivi et une récapitulation du contenu des rencontres lors d’une absence ; veille à une bonne compréhension des enjeux et des concepts élaborés lors des phases du projet auxquelles ils ne participent pas ; augmente la durée des rencontres et rapproche leur fréquence ; augmente la durée du projet.

Analyse et discussion

Les résultats de cette étude longitudinale effectuée sur une RP conduite avec des personnes UD témoignent de leur contribution et de leur expérience lors des processus de recherche, de création artistique et de mobilisation des connaissances. En vue de voir comment les pairs se sont engagés lors de la RP, la discussion suivante porte sur des exemples d’application des critères de scientificité propres à un devis participatif et un devis artistique selon les dimensions : 1. Recul ; 2. Correspondance ; 3. Exactitude ; 4. Applicabilité (voir Tableau 4).

Recul

Implicitement, les membres du comité tâchent d’intégrer des critères de praxis (devis participatif) en exerçant une distance avec l’objet d’étude. Avec l’intention de faire diminuer les préjugés envers les personnes UD (justice sociale) et en reconnaissant l’autodétermination et le libre arbitre des pairs, le comité applique des critères de validité démocratique (Herr et Anderson, 2005). La validité dialogique de la RP est renforcée par l’établissement d’échanges critiques et réflexifs au sein du comité (Herr et Anderson, 2005). De même, en utilisant leurs savoirs et leur esprit critique pour ajuster leurs actions, les pairs contribuent à augmenter la validité réflexive de la RP (Viswanathan et al., 2004).

En ayant des outils pour passer à l’action lors de la mobilisation des connaissances, le comité s’assure d’une certaine authenticité tactique (Bourgeois, 2016 ; Gohier, 2004 ; Lincoln, 1995).

Le comité s’efforce d’augmenter le pouvoir esthétique de leur production de mobilisation des connaissances (Leavy, 2015). En général, les pairs expriment un important sentiment de fierté quant à l’ensemble du travail réalisé, certains affirmant cependant une certaine déception. La notion de succès peut effectivement différer d’une personne à l’autre (Greer et al., 2018). Si l’art en recherche permet une compréhension différente de la problématique étudiée ainsi qu’une connexion et une résonance émotionnelle génératrices d’empathie chez le public (Harvey, 2014), le bombardement médiatique actuel amène souvent une idée préconçue de la valeur esthétique d’une image (Lieutaud et Ouellet, 2013). Occulter la dimension esthétique pour privilégier le sens donné aux images comme les conceptrices de la méthode Photovoice le suggèrent (Wang et Burris, 1997) peut exacerber le stress face à son incertitude créative et nuire à son estime personnelle (van der Vaart et al., 2018).

Correspondance

Pour faire preuve d’observations crédibles ou représentatives de la réalité, le comité réussit en partie à satisfaire aux critères relationnels et de justice (devis participatif). En sachant passer du « je » au « nous », en reconnaissant la part de créativité de chacun et son intégrité, le comité augmente la validité intersubjective de la RP, l’équilibre des voix et l’équité (Cook, 2015). En s’appropriant le processus de recherche et en exerçant une participation active, il accroît la validité participative du projet (Bourgeois, 2016 ; Cook, 2015). La qualité des relations entre les membres, leur réflexion itérative, la triangulation des points de vue et des méthodes utilisées renforcent la validité du processus (Herr et Anderson, 2005). De plus, en s’ajustant aux particularités de chacun, le comité démontre de la validité empathique (Cook, 2015).

Les pairs sentent ainsi qu’ils ont un réel pouvoir à l’intérieur du comité et tiennent les rênes équitablement malgré un certain déséquilibre des voix. Cette hiérarchie horizontale offre un contexte favorable à la créativité d’après Harvey (2014). Dans cet esprit collaboratif, les pairs s’approprient les objectifs et les cadres préétablis selon leur perspective dans un mouvement d’aller-retour entre individualisation et collectivisation faisant en sorte de construire un espace représentationnel commun (Glăveanu, 2011). Les négociations conduites pour intégrer les divergences et construire des similarités reflètent leur capacité à agir en mode collectif. Par le fait même, les critères de véracité et d’authenticité (devis artistique) sont répondus par la présentation d’une nouvelle compréhension d’une problématique (Leavy, 2015).

Exactitude

Pour faire en sorte que les résultats persistent, peu importe le moment et la manière dont ils sont produits, le comité s’efforce d’atteindre des critères de cohérence systémique (devis participatif) et de cohérence interne (devis artistique). Notamment, le comité applique une certaine rigueur méthodologique propre à un devis qualitatif utilisé lors de la RP (Bourgeois, 2016 ; Drapeau, 2004 ; Gélineau, 2001). Puisant dans leurs connaissances multiples, les pairs élaborent ainsi des stratégies pour répondre aux objectifs de la RP en prenant en compte les particularités du milieu de la drogue et leurs propres situations de consommation. Dans ce contexte, l’expérience de participation à des RP de la quasi-totalité des membres du comité, ayant développé une certaine habileté méthodologique, a sans doute concouru à la cohérence de la démarche de recherche (Bourgeois, 2016).

Cette proximité sociale fait aussi en sorte d’augmenter leur efficacité créative collective et la confiance aux capacités créatives du groupe (Dampérat et al., 2016). Ce faisant, utiliser leurs divers savoirs donne une compréhension plus significative de la problématique étudiée (Abma et al., 2017). Ne pas reconnaître leurs identités multiples en s’attardant uniquement à leur statut de consommation de drogue est réducteur (Greer et al., 2018 ; Poliquin, 2017 ; Simon et al., 2021).

En déployant toutes sortes de stratégies cognitives, les pairs s’assurent de bien comprendre les concepts, les informations et les documents fournis pour mieux accomplir leur travail et élaborent des solutions pour détourner les obstacles à la réalisation. Jouer avec les contraintes est un mécanisme participant à la créativité d’un groupe, qu’elle soit artistique ou scientifique (Harvey, 2014). Effectuer ces opérations cognitives dément le préjugé selon lequel les personnes UD sont intellectuellement incapables de participer à des processus de RP (Bellot, 2015 ; Bellot et Rivard, 2013).

Applicabilité

Pour satisfaire au critère de transfert des résultats à d’autres objets ou contextes, le comité applique des critères de crédibilité transcontextuelle (devis participatif) et de résonance (devis artistique). Pour y arriver, il pose des actes d’intercompréhension (authenticité éducative [Bourgeois, 2016 ; Gohier, 2004 ; Lincoln, 1995]) et propose un produit esthétique accessible visant à susciter une connexion émotionnelle avec le public (Leavy, 2015).

Conclusion

Les résultats de l’étude présentée permettent de constater que la participation à la RP est substantielle dans les domaines qui leur sont alloués dans ce contexte. La participation active des pairs à l’élaboration de la méthodologie et la réalisation du projet dénote un degré et une nature de leur engagement importants lors des processus de recherche, de création artistique et de mobilisation des connaissances. Contrairement aux préjugés véhiculés (Brown et al., 2019 ; Coupland et al., 2005 ; Damon et al., 2017; Greer et al., 2018 ; Jalloh et al., 2017 ; Simon et al., 2021 ; Switzer et al., 2019), l’étude présentée montre que les personnes UD sont capables de s’engager activement dans une RP. Elles peuvent être fiables, avoir la capacité intellectuelle de faire de la recherche avec rigueur et l’aptitude pour agir en mode collectif.

Comme toute recherche, cette étude comporte des forces et des limites. Elle rapporte d’abord le point de vue des personnes vivant la problématique étudiée et examine un processus participatif à la RP de façon longitudinale et contextualisée, ce qui en fait une contribution originale. Elle apporte aussi une description fine et détaillée de l’analyse interactionnelle et recourt à la triangulation des méthodes, ce qui renforce sa scientificité. Cependant, même si la démarche réflexive et les échanges avec la seconde autrice, sa directrice de thèse, ont contribué à augmenter la validité de cette étude, le corpus de données est examiné uniquement selon la posture épistémique et l’interprétation de son autrice principale.

Comme toute équipe, le comité formé pour la RP étudiée porte sa couleur unique. Concevoir et lancer une RP demeure une entreprise complexe et sensible à son contexte d’implantation. Néanmoins, pour aider à atteindre une participation optimale à la RP des personnes ayant un savoir expérientiel de la problématique à l’étude à toutes ses étapes, d’autres recherches pourraient être conduites sur ce qui fait obstacle à une pleine participation ; sur des moyens à développer pour les contourner ou les éliminer ; sur les meilleures pratiques de facilitation de la participation, particulièrement avec des personnes UD.

Références

Abma, T. A., Cook, T., Rämgård, M., Kleba, E., Harris, J. et Wallerstein, N. (2017). Social impact of participatory health research : Collaborative nonlinear processes of knowledge mobilization. Educational Action Research, 25(4), 489‑505. https://doi.org/10.1080/09650792.2017.1329092

Achtziger, A. et Gollwitzer, P. M. (2008). Chapitre 11. Motivation and volition in the course of action. Dans J. Heckhausen et H. Heckhausen (dir.), Motivation and Action (p. 272‑295). Cambridge University Press.

Aggleton, P. et Parker, R. (2002). Campagne mondiale contre le SIDA 2002-2003. Cadre conceptuel et base d’action : Stigmatisation et discrimination associées au VIH/SIDA. ONUSIDA. https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2003/20030106_jc891-wac_framework_en.pdf

Barratt, M. J., Norman, J. S. et Fry, C. L. (2007). Positive and negative aspects of participation in illicit drug research : Implications for recruitment and ethical conduct. International Journal of Drug Policy, 18, 235‑238. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2006.07.001

Bekelynck, A. (2011). Revue de la littérature internationale sur la recherche communautaire. Synthèse (Vol. 14). Working Paper du CEPED, UMR 196 CEPED, Université Paris Descartes, INED, IRD.

https://www.ceped.org/fr/publications-ressources/working-papers-du-ceped/wp14

Bellot, C. (2015). Chapitre 27. La recherche-action participative comme levier de reconnaissance des programmes d’échange de seringues au Québec. Dans Les chercheurs ignorants (dir.), Les recherches-actions collaboratives. Une révolution de la connaissance (p. 235 à 245). Presses de l’École des Hautes études en santé publique. https://doi.org/10.3917/ehesp.lesch.2015.01.0235

Bellot, C. et Rivard, J. (2013). La reconnaissance : Un enjeu au coeur de la recherche participative. Nouvelles pratiques sociales, 25, 105‑124. https://doi.org/10.7202/1020824ar

Botella, M., Nelson, J. et Zenasni, F. (2017). It is time to observe the creative process :

How to use a creative process report diary (CRD). The Journal of Creative Behavior, 53(2), 211‑221. https://doi.org/10.1002/jocb.172

Botella, M., Zenasni, F. et Lubart, T. (2011). A dynamic and ecological approach to the artistic creative process of arts students : An empirical contribution. Empirical Studies of the Arts, 29(1), 17‑38. https://doi.org/10.2190/EM.29.1.b

Botella, M., Zenasni, F. et Lubart, T. (2018). What are the stages of the creative process ? What visual art students are saying. Frontiers in Psychology, 9(2266), 1‑13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02266

Bourgeois, L. (2016). Assurer la rigueur scientifique de la recherche-action. Dans I. Carignan, M.-C. Beaudry, et F. Larose (dir.), La recherche-action et la recherche-développement au service de la littératie (p. 6‑20). Les Éditions de l’Université de Sherbrooke. https://gallery.mailchimp.com/3c466b5cac2b292c13b615bbd/files/Carignan_Beaudry_Larose_2016.pdf

Bracht, N. et Tsouros, A. (1990). Principles and strategies of effective community participation.

Health Promotion International, 5, 199‑208. https://doi.org/10.1093/heapro/5.3.199

Brizay, U., Golob, L., Globerman, J., Gogolishvili, D., Bird, M., Rios-Ellis, B., Rourke, S. B. et Heidari, S. (2015). Community-academic partnerships in HIV-related research : A systematic literature review of theory and practice. Journal of the International AIDS Society, 18, 19354. http://dx.doi.org/10.7448/IAS.18.1.19354

Brown, G., Crawford, S., Perry, G.-E., Byrne, J., Dunne, J., Reeders, D., Corry, A., Dicka, J., Morgan, H. et Jones, S. (2019). Achieving meaningful participation of people who use drugs and their peer organizations in a strategic research partnership. Harm Reduction Journal, 16(37). https://doi.org/10.1186/s12954-019-0306-6

Brown, L. et Vega, W. A. (2008). Appendix A. A Protocole for Community-based Research. Dans M. Minkler et N. Wallerstein (dir.), Community-Based Participatory Research for Health. From Process to Outcomes (p. 395‑397). Jossey-Bass.

Cargo, M. et Mercer, S. L. (2008). The value and challenges of participatory research : strengthening its practice. Annual Review of Public Health, 29, 325‑350. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.29.091307.083824

Catalani, C. et Minkler, M. (2009). Photovoice : A review of the literature in health and public health. Health Education & Behavior, XX, 1‑28. https://doi.org/10.1177/1090198109342084

Cook, T. (2015). Ensuring quality : Indicative characteristics of participatory (health) research. International Collaboration for Participatory Health Research (ICPHR). https://www.icphr.org/uploads/2/0/3/9/20399575/qualtiy_criteria_for_participatory_health_research_-_cook_-_version_15_08_21__1_.pdf

Coupland, H., Maher, L., Enriquez, J., Le, K., Pacheco, V., Pham, A., Carroll, C., Cheguelman, G., Freeman, D., Robinson, D. et Smith, K. (2005). Clients or colleagues? Reflections on the process of participatory action research with young injecting drug users. International Journal of Drug Policy, 16, 191‑198.

https://doi.org/doi:10.1016/j.drugpo.2004.12.002

Damon, W., Callon, C., Wiebe, L., Small, W., Kerr, T. et McNeil, R. (2017). Community-based participatory research in a heavily researched inner city neighbourhood : Perspectives of people who use drugs on their experiences as peer researchers. Social Science & Medicine, 176, 85‑92. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.01.027

Dampérat, M., Jeannot, F. et Jongmans, E. (2016). La créativité des équipes : L’efficacité créative personnelle et collective et leurs déterminants. Recherche et Applications en Marketing, 31, 7‑28. https://doi.org/DOI:10.1177/0767370116629076

Détienne, F. et Traverso, V. (2009). Méthodologies d’analyse de situations coopératives de conception : Corpus MOSAIC. Presses Universitaires de Nancy.

Drapeau, M. (2004). Les critères de scientificité en recherche qualitative. Pratiques psychologiques, 10, 79‑86. https://doi.org/doi:10.1016/j.prps.2004.01.004

Dutta, M. J. (2008). Communicating health : A culture-centered approach. Polity Press.

Équipe de recherche Vers la reconnaissance de l’action communautaire des PES. (2012). Rendre visible, l’invisible. INSPQ/MSSS. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/itss/rapport-recherche-rendre-visible-l-invisible.pdf

Figueroa, M. E., Kincaid, D. L., Rani, M. et Lewis, G. (2002). Communication for social change : An integrated model for measuring the process and its outcomes. The Rockefeller Foundation and Johns Hopkins University Center for Communication Programs. http://archive.cfsc.org/pdf/socialchange.pdf

Flicker, S. et Savan, B. (2006). A Snapshot of CBR in Canada. Wellesley Institute. https://ccphealth.org/wp-content/uploads/2023/06/CBR-snapshot-report-final.pdf

Fradet, L. (2013). Quelle approche de synthèse des connaissances adopter pour faire un état des lieux de la recherche-action participative en santé et services sociaux au Québec francophone ? Nouvelles pratiques sociales, 25, 219‑230. https://doi.org/DOI:10.7202/1020831ar

Fradet, L. (2021). L’appropriation du processus de participation d’une recherche-action participative par des personnes utilisatrices de drogues engagées dans une démarche créative [Ph.D.]. Université Laval. https://corpus.ulaval.ca/entities/publication/8efb08ac-ba2c-47cc-9848-99c8ba276ab9

Fradet, L. et Dupéré, S. (2022). Chapitre 3. Veiller à la qualité et à la scientificité d’une recherche participative. Dans C. Loignon, B. Godrie, S. Dupéré, et L. Gervais (dir.), Recherches participatives et équité en santé (p. 51‑67). Les Presses de l’Université Laval.

Fry, C. L, et Dwyer, R. (2001). For love or money? An exploratory study of why injecting drug users participate in research. Addiction, 96, 1319‑1325. https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2001.969131911.x

Gélineau, L. (2001). Fondements pour une « théorie ancrée » de la conscientisation dans le cadre de la recherche-action participative et de l’éducation dans une perspective mondiale [Ph.D.]. Université de Montréal. http://hdl.handle.net/1866/6736

Glăveanu, V. P. (2011). How are we creative together? : Comparing sociocognitive and sociocultural -answers. Theory & psychology, 21, 473‑492. https://doi.org/10.1177/0959354310372152

Gohier, C. (2004). De la démarcation entre critères d’ordre scientifique et d’ordre éthique en science -interprétative. Recherches qualitatives, 24, 3‑17. https://doi.org/10.7202/1085561ar

Green, L. W. (2012). A resource for instructors, students, health practitioners, and researchers using : Guidelines and categories for classifying participatory research projects in health. Institute for Health Promotion Research at the University of British Columbia, with support from the Royal Society of Canada.

Greer, A. M., Amlani, A., Pauly, B., Burmeister, C. et Buxton, J. A. (2018). Participant, peer and PEEP: -considerations and strategies for involving people who have used illicit substances as assistants and -advisors in research. BMC Public Health, 18(834), 1‑11. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5765-2

Harvey, S. (2014). Creative synthesis : Exploring the process of extraordinary group creativity. Academy of Management Review, 39(3), 324‑343. https://doi.org/10.5465/amr.2012.0224

Herr, K. et Anderson, G. L. (2005). The action research dissertation. A guide for students and faculty. Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781452226644

Ismail, S. (2009). Participatory health research. International observatory on health research systems. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR667.html

Israel, B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A. et Becker, A. B. (1998). Review of community-based research : Assessing partnership approaches to improve public health. Annual Review of Public Health, 19, 173‑202. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.19.1.173

Jagosh, J., Macaulay, A. C., Pluye, P., Salsberg, J., Bush, P. L., Henderson, J., Sirett, E., Wong, G., Cargo, M., Herbert, C. P., Seifer, S. D., Green, L. W. et Greenhalgh, T. (2012). Uncovering the benefits of participatory research : Implications of a realist review for health research and practice. The Milbank Quarterly, 90, 311‑346. https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2012.00665.x

Jalloh, C., Illsley, S., Wylie, J., Migliardi, P., West, E., Stewart, D. et Mignone, J. (2017). What goes around : The process of building a community-based harm reduction research project. Harm Reduction Journal, 14(1), 73. https://doi.org/10.1186/s12954-017-0199-1

Jürgens, R. (2005a). « Rien à notre sujet sans nous » : L’implication accrue et significative des personnes qui utilisent des drogues illégales : Un impératif sanitaire, éthique et des droits humains. Réseau juridique canadien VIH/sida. https://www.hivlegalnetwork.ca/site/nothing-about-us-without-us-greater-meaningful-involvement-of-people-who-use-illegal-drugs-a-public-health-ethical-and-human-rights-imperative/?lang=fr

Jürgens, R. (2005b). « Rien à notre sujet sans nous » : Un manifeste de personnes qui utilisent des drogues illégales. Réseau juridique canadien VIH/sida. https://www.hivlegalnetwork.ca/site/nothing-about-us-without-us-greater-meaningful-involvement-of-people-who-use-illegal-drugs-a-manifesto-by-people-who-use-illegal-drugs/?lang=fr

Leaune, V., Adrien, A. et Dassa, C. (2003). Sondage « Attitudes envers les personnes vivant avec le VIH dans la population générale du Québec ». Institut national de santé publique du Québec [INSPQ]. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/248-sondageattitudespersonnesvivantvih.pdf

Leavy, P. (2015). Method meets art : Arts-based research practice (Second Edition). The Guilford Press.

Lieutaud, A. et Ouellet, S. (2013). Processus créatif et mutation de paradigme chez le chercheur. La logique de la découverte en recherche qualitative. Archive ouverte HAL. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00914381

Lincoln, Y. S. (1995). Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative Inquiry, 1(3), 275‑289. https://doi.org/10.1177/107780049500100301

Mercer, S. L., Green, L. W., Cargo, M., Potter, M. A., Daniel, M., Olds, R. S. et Reed-Gross, E. (2008). Appendix C. Reliability-tested guidelines for assessing participatory research projects. Dans M. Minkler et N. Wallerstein (dir.), Community-Based Participatory Research for Health. From Process to Outcomes (p. 407‑418). Jossey-Bass.

Minkler, M. et Wallerstein, N. (2008). Community-based participatory research for health. from process to outcomes. Jossey-Bass.

Morin, A. (1985). Critères de « scientificité » de la recherche-action. Revue des sciences de l’éducation, 11(1), 31‑49. https://doi.org/10.7202/900478ar

Morin, E. (1986). La méthode : 3. La connaissance de la connaissance. Éditions du Seuil.

MSSSQ, Gauthier, J. et Langlois, A.-M. (2008). Programme national de santé publique 2003-2012. Mise à jour 2008. Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux.

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000917

Noël, L., Laforest, J. et Allard, P.-R. (2007). Usage de drogues par injection et interventions visant à réduire la transmission du VIH et VHC : Revue systématique de la littérature et validation empirique. Institut national de santé publique du Québec [INSPQ]. https://www.inspq.qc.ca/publications/622

ONUSIDA. (2007). ONUSIDA Politique générale : Une participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA). ONUSIDA. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc1299-policybrief-gipa_fr_0.pdf

ONUSIDA. (2021). Faire face aux inégalités. Leçons tirées de 40 ans de lutte contre le sida pour les ripostes à la pandémie. Rapport mondial actualisé sur le sida 2021. ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/2021-global-aids-update

Peilloux, A. et Botella, M. (2016). Ecological and dynamical study of the creative process and affects of scientific students working in groups. Creativity Research Journal, 28(2), 165‑170. https://doi.org/10.1080/10400419.2016.1162549

Poliquin, H. (2017). Penser et percevoir autrement les personnes qui font usage de drogues par injection. Drogues, santé et société, 16(2), 104‑124. https://drogues-sante-societe.ca/penser-et-percevoir-autrement-les-personnes-qui-font-usage-de-drogues-par-injection

Poliquin, H. Bertrand, K., et Perreault, M. (2021). Drogues et santé : Perspectives de personnes qui consomment par injection à Montréal. Drogues, santé et société, 19(1‑2), 38‑65. https://doi.org/10.7202/1085168ar

Renaud, L. et Lafontaine, G. (2011). Guide pratique : Intervenir en promotion de la santé à l’aide de l’approche écologique. Édition Partage, Réseau francophone international pour la promotion de la santé. https://archipel.uqam.ca/7657/1/Guidepratique_IntervenirPSapprocheecologique.pdf

Roey, J. V. (1999). De la théorie à la pratique : Une participation accrue des personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA — Le concept « GIPA ». ONUSIDA. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc252-gipa-i_fr_0.pdf

Salimi, Y., Shahandeh, K., Malekafzali, H., Loori, N., Kheiltash, A., Jamshidi, E., Frouzan, A. S. et Majdzadeh, R. (2012). Is community-based participatory research (CBPR) useful ? A systematic review on papers in a decade. International Journal of Preventive Medicine, 3, 386‑393. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22783464

Schulz, A. J., Israel, B. A. et Lantz, P. (2003). Instrument for evaluating dimensions of group dynamics within community-based participatory research partnerships. Evaluation and Program Planning, 26, 249‑262. https://doi.org/10.1016/S0149-7189(03)00029-6

Simon, C., Brothers, S., Strichartz, K., Coulter, A., Voyles, N., Herdlein, A. et Vincent, L. (2021). We are the researched, the researchers, and the discounted : The experiences of drug user activists as researchers. International Journal of Drug Policy, 98, 1‑6. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103364

Souleymanov, R., Kuzmanović, D., Marshall, Z., Scheim, A. I., Mikiki, M., Worthington, C. et Millson, M. (2016). The ethics of community-based research with people who use drugs : Results of a scoping review. BMC Medical Ethics, 17, 1‑15. https://doi.org/10.1186/s12910-016-0108-2

Switzer, S., Carusone, S. C., Guta, A. et Strike, C. (2019). A seat at the table : Designing an activity-based community advisory committee with people living with HIV who use drugs. Qualitative Health Research, 29(7), 1029‑1042. https://doi.org/10.1177/1049732318812773

Traverso, V. (2013). L’analyse des conversations. Armand Colin.

van der Vaart, G., van Hoven, B. et Huigen, P. (2018). Creative and arts-based research methods in academic research. Lessons from a participatory research project in the Netherlands. The Netherlands. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum : Qualitative Social Research, 19(2), 19. https://doi.org/10.17169/fqs-19.2.2961

Viswanathan, M., Ammerman, A., Eng, E., Gartlehner, G., Lohr, K., Griffith, D., Rhodes, S., Samuel-Hodge, C., Maty, S., Lux, L., Webb, L., Sutton, S. F., Swinson, T., Jackman, A. et Whitener, L. (2004). Community-based participatory research : Assessing the evidence. Agency for Healthcare Research and Quality (US). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11852

Wang, C. C. et Burris, M. A. (1997). Photovoice : Concept, methodology, and use for participatory needs assessment. Health Education & Behavior, 24, 369‑387. https://doi.org/10.1177/109019819702400309

Tous droits réservés © Drogues, santé et société, 2025