![]()

JULIE LAPLANTE, DARIEL HELMESI /

Julie Laplante, professeur titulaire anthropologie, Université d’Ottawa

Dariel Helmesi, étudiante, maîtrise en anthropologie, Université d’Ottawa

Correspondance

Julie Laplante

Université d’Ottawa

120, rue université (10020)

Ottawa, ON K1N 6N5, Canada

Téléphone : 613 562-5800, poste 6134

Courriel : Jlaplan2@uottawa.ca

Résumé

Un souffle d’ocre rouge nous prend par surprise, éveille subitement et intensivement, tel une insufflation de rapé épicé. Remède guérisseur, le rapé est typiquement une poudre de tabac soufflée directement dans le nez dans les pratiques chamaniques en Amérique du Sud avec lesquelles nous sommes familières. Nous sommes par ailleurs au Cameroun auprès d’un guérisseur basaa, en périphérie de Yaoundé ou en forêt ancestrale. En relatant ce récit de voyage comme une expérience « psychotrope », on se demande avec Deleuze (1969) et d’autres, si son expérience ne peut pas être revécue pour elle-même, indépendamment de l’usage de sa substance. La coécriture de ce récit de voyage dans une anthropologie en suspension se comprend au sens de l’épochè (suspension de l’approche naturelle du monde) ainsi qu’au sens où l’air nous maintient dispersés dans une composition avec d’autres suspensifs et suspendus (Choy et Zee 2015). Le « voyage » se présente d’abord dans sa remontée intense rouge vif. Une seconde section décrit sa persistance et son expansion dans une couleur et approche « neutre », et une troisième section bleue retombe dans la nuit lors de laquelle la sensation de rapé épicé glisse dans celle du yagé dans un recoupement aux saveurs camerounaises. L’ocre, la couleur et le dessin procurent « un espace interstitiel d’activité » (Taussig 2018) permettant d’amener ces consciences imageantes au texte qui habite cet entre-deux sur le point où se franchissent les seuils faisant passer du rouge au bleu, du virtuel à l’actuel, du sommeil à l’éveil, de la poussière de fer dans l’air à la sensation « psychotrope » végétale, du terrain au voyage. En unissant la forme de notre coécriture texte-dessin à une méthode-théorie exploratoire d’une anthropologie en suspension, nous tentons d’habiter la vitalité du souffle.

Mots-clés : anthropologie, ocre, dessin, voyage, Cameroun, Colombie

Breath of Red Ochre —

The Illustrated Narrative of a Voyage in Suspension

Abstract

A gust of red ochre takes us by surprise, awakes us suddenly and intensively, like an insufflation of spicy rapé. Healing remedy, rapé is typically tobacco powder blown directly in the nose used in shamanic practices in South America with which we are familiar. We are however in Cameroon with a basaa healer, in the periphery of Yaoundé or in the ancestral forest. Recounting this travel narrative as a “psychotropic” experience, we wonder with Deleuze (1969) and others, if its experience cannot be relived for itself, regardless of the use of its substance. Co-writing this travel narrative in an anthropology of suspension can be understood in the sense of épochè (suspension of the natural attitude) and in the sense that air holds us dispersed and maintained in a particulate fellowship with suspended and suspensible others (Choy et Zee, 2015). The “voyage” first presents itself in its intense vivid red rise. A second section describes its persistence and expansion in a “neutral” color and approach, and a third blue section falls into the night during which the spicy rapé sensation slides into one of yagé recut to Cameroonian flavors. Ocher, color and drawing provide an « interstitial space of activity » (Taussig 2018) enabling to bring this imaging consciousness to the text which inhabits the in-between on the point where thresholds are reached and make us pass from red to blue, from virtual to actual, from asleep to awake, from iron dust in the air to a vegetal “psychotropic” sensation, and from fieldwork to voyage. By uniting the form of our text-drawing co-writing to an exploratory method-theory of an anthropology in suspension, we seek to inhabit the breath’s vitality.

Keywords: anthropology, ochre, drawing, voyage, Cameroon, Colombia

Soplo de ocre rojo —

El relato ilustrado de un viajé en suspensión

Resumen

Un soplo de ocre nos toma por sorpresa, anima súbitamente e intensamente, como una insuflación de rapé picante. Remedio sanador, el rapé es típicamente un polvo de tabaco soplado directamente en la nariz dentro de las prácticas chamánicas en Sudamérica con las que estamos familiarizados. Sin embargo, nos encontramos en Camerún con un curandero basaa en las afueras de Yaundé o en el bosque ancestral. Relatando el viajé como una experience « psicotrópica », nos preguntamos, con Deleuze (1969) y otros, si su experiencia no puede ser revivida por sí misma, independientemente de luso de su sustancia. La co-escritura de este relato de viaje en una antropología en suspensión se entiende en el sentido de la épochè (suspensión de la aproximación natural al mundo), así como en el sentido de que el aire nos mantiene dispersos en una composición con otros elementos suspensivos y suspendidos (Choy & Zee, 2015). El « viaje » se presenta en un primer tiempo, en una sección rojiza que relata este evento; una segunda sección « neutral » se dispersa y se mezcla en un enfoque y una escritura en suspensión que invita a pensar el color; y una tercera sección azul desciende en la noche, durante la cual la sensación del rapé picante se desliza hacia la del yagé, en un cruce con sabores cameruneses. El ocre, el color y el dibujo proporcionan «un espacio intersticial de actividad» (Taussig, 2018) que permite llevar estas conciencias imaginantes al texto que habita este entre-dos, en el punto donde se cruzan los umbrales que llevan del rojo al azul, de lo virtual a lo actual, del sueño a la vigilia, del polvo de hierro en el aire a la sensación «psicotrópica» vegetal, del terrano al viaje. Al unir la forma de nuestra co-escritura texto-dibujo con una método-teoría exploratoria de antropología en suspensión, intentamos habitar la vitalidad del soplo.

Palabras clave: antropología, ocre, dibujo, viaje, Camerún, Colombia

Entrée en scène

La montée subite d’une sensation familière émerge lors d’une inspiration d’ocre[1] rouge qui embaume l’air tropical. Nous sommes en forêt camerounaise auprès du guérisseur basaa Kañaa[2]. Cet évènement spontané nous prend par surprise, éveille intensivement et fait revivre la sensation déterritorialisée d’une insufflation de rapé. Le rapé fait partie des pratiques courantes chez plusieurs peuples sud-américains, dont ceux que nous avons côtoyés lors de recherches de terrain antérieures respectives en Amazonie brésilienne et en Colombie. À base de feuilles de tabac[3] réduites en poudre, dont la couleur varie du bleu-vert, brun foncé, rouge-brun, beige, rose pâle, vert foncé, selon ses mélanges avec d’autres plantes ou épices (fève tonka, clou de girofle, camphre, cannelle, manioc) (Stanfill et al., 2015, p. 4), il est soufflé avec force d’un seul coup dans les voies nasales à travers une pipe de bois à deux bouts, par une autre personne ou par soi-même. Sa pratique concorde le plus souvent avec des cérémonies de yagé ; un breuvage qui se prépare avec la liane de yagé (Banisteriopsis caapi ou ayahuasca) bouillie, typiquement avec des feuilles de Psychotria viridis ou Diplopterys cabrerana. Ces cérémonies se déroulent à la tombée de la nuit jusqu’au lever du soleil, aux rythmes des expériences des participants intensifiées par le breuvage ou les guérisseurs par des chants et des insufflations directement sur les corps. Kañaa puise à sa manière dans ces intensités aériennes du vivant, surprenant parfois par un cri qui signale le début ou la fin d’un traitement ; cette force ou vibration perçante entre la parole et le silence, entre la terreur et la joie (Maïsetti, 2018) est un souffle qui projette la part la plus vive qui le traverse.

Le souffle d’ocre rouge qui fait surgir la sensation d’une prise de tabac et de yagé, dont seul le premier est présent dans sa substance lors de l’évènement raconté, est au cœur de notre propos ; à savoir comment l’expérience « psychotrope » voyage et fait voyager. Alors que l’ocre rouge voyage dans l’air, il nous fait voyager en évoquant une sensation similaire à celle d’autres végétaux qui entrent en présence tout en brillant par leur absence. Cela nous amène à nous demander si une vibration similaire peut être atteignable selon la force d’un souffle, sa familiarité, la finesse de la matière ou sa couleur ; peut-être selon un agencement singulier pouvant varier dans ses éléments, nonobstant la présence ou l’absence de tel ou tel végétal ou minéral. Le souffle d’ocre rouge des airs camerounais fait traverser des mondes à l’autre bout de l’Atlantique ; il fait surgir la sensation d’une prise de rapé des airs sud-américains qui glisse dans celle du yagé et persiste dans un nouvel agencement, voire voyage et fait voyager.

Souffle, dessin et écriture

Le voyage est propice au surgissement de l’émerveillement et nous permet dès le départ de tracer un parallèle avec la pratique de l’anthropologie dont la technique principale d’apprentissage depuis le « terrain » mise sur de telles circonstances de dé familiarisation et de désorientation qui favorisent la surprise, la sérendipité, l’étonnement, les moments forts ou des évènements spontanés permettant l’émergence de nouvelles perspectives. L’anthropologie cherche ainsi de nouveaux souffles, ce qui peut s’arrimer à certains effets similaires à ceux recherchés et obtenus avec l’usage de substances. Plus précisément, on s’intéresse à la possibilité, telle que l’avait souhaité Deleuze, que « les effets de la drogue puissent être revécus et récupérés pour eux-mêmes à la surface du monde, indépendamment de l’usage des substances » (Deleuze,1969, p. 189). Il reprend sur ce point les mots de l’écrivain William Burroughs ; « Songez que tout ce que l’on peut atteindre par des voies chimiques est accessible par d’autres chemins… » (Burroughs cité par Deleuze, 1969, p. 189). Nous proposons d’explorer un tel autre chemin, en prenant acte du fait que les effets obtenus avec une substance singulière refont surface dans un tout autre contexte à travers d’autres substances ou indépendamment d’elles. C’est donc en amont et en aval de l’objet « drogue » que nous proposons d’aborder cette expérience en tant que souffle, voire en lien avec l’intensité de ce dernier.

Le souffle, selon Artaud, est une présence ou un ordre qui s’élabore dans un mystère ou chaos par-delà les choses ; « une sorte de faim vitale, changeante, opaque, qui parcourt les nerfs de ses décharges, et entre en lutte avec les principes intelligents de la tête. Et ces principes, à leur tour, recherchent le souffle pulmonaire et lui confèrent tous ses pouvoirs » (Artaud, 1979, p. 18). Afin d’atteindre ce mystère ou le « Merveilleux » de la conscience, Artaud considère que le Peyotl (Lophopora williamsii), auquel il a été initié, peut indiquer « où il est et à la suite de quelles concrétions insolites d’un souffle ataviquement refoulé et obturé le Fantastique peut se former et renouveler dans la conscience ses phosphorescences, son poudroiement » (Artaud, 1971, p. 38) ; en indiquant le chemin, ce même végétal diminue les chances de tomber dans l’obscur, le non-fait, l’informe, qui dégage aussi des sensations et perceptions pouvant affecter la conscience malade. Le Peyotl est un cactus connu pour ses alcaloïdes « psychoactifs » (notamment la mescaline), mais il est connu de manière beaucoup plus intime et cosmologique par les Tarahumaras mangeurs de peyotl ayant su maintenir les grands rites solaires auquel l’auteur a pu participer en 1936.

Artaud habite les profondeurs ou légèretés de ce mystère ou « souffle » dans sa poésie, et il passe souvent par le dessin pour reprendre le souffle et l’amener à l’écriture. La difficulté de rendre compte du vécu du souffle (ou de l’usage d’une substance) réside du fait que dans l’expérience, « l’énoncé n’est rien, sinon un moyen et même, autant qu’un moyen, un obstacle ; ce qui compte n’est plus l’énoncé du vent, c’est le vent » […] « Le souffle est un objet qui n’est pas un objet » (Bataille, 1978 [1943]) ; il est d’abord une vitesse et une lenteur qui fait sensation (vibration). Notre objectif n’est donc pas d’énoncer le souffle en question, mais de reprendre sa vitalité et sa tonalité dans l’écriture.

Le souffle qui nous intéresse ici est celui de l’ocre rouge qui embaume l’air camerounais dans un agencement aromatique, coloré et texturé singulier qui nous prend par surprise. On peut décrire cette modalité d’expérience intensive comme « devenir-différent corrélatif » (Massumi, 2012, p. 80) ou comme participation de chacun (minéral, végétal, sonore, humain) dans un même agencement sursaturé de liaisons en suspension, dans un souffle ou un « affect de vitalité »[4]. Il peut s’agir « du mouvement tendanciel de la vie qui devient en acte » (Massumi, 2012) ; une conscience que l’on peut qualifier de primaire sans objet, intuitive, ou pas encore réflexive, qui se concrétise, s’agglomère, s’agence à une surcharge d’individualité sentie qui devient sensation. La sensation « n’est pas qualitative et qualifiée, elle n’a qu’une réalité intensive qui ne détermine plus en elle des données représentatives, mais des variations allotropiques. La sensation est vibration » (Deleuze, 2002 [1981], p. 47). L’air « suspend microorganismes et insectes, transporte la vibration sonique, et nous tient, nous aussi, comme l’une des choses parmi d’autres mélanges, dispersés et maintenus dans une composition avec d’autres suspensifs et suspendus » (Choy et Zee, 2015, p. 217). Notre récit cherche à illustrer une telle composition en suspension.

Comme l’air que l’on respire est le médium dans lequel nos vies se mélangent et s’(é)meuvent (Ingold, 2015, p. 149) et que nous nous intéressons à un souffle, nous sommes à la recherche d’un mode d’écriture qui tient le monde en suspens. En cela, Merleau-Ponty s’inspire du peintre qui prête son corps au monde pour le changer en peinture afin d’en faire de même dans l’écriture ; il a recouru à un tel mode d’écriture pour éviter l’écueil de la science cartésienne opérationnelle qui « manipule les choses et renonce à les habiter » (Merleau-Ponty, 1964, p. 7). Notre coécriture s’inspire pour notre part de l’expérience immédiate du souffle en question qui est passé par la main de Dariel lors de la création de dessins (Helmesi,2022, Laplante et Helmesi 2023).[5]

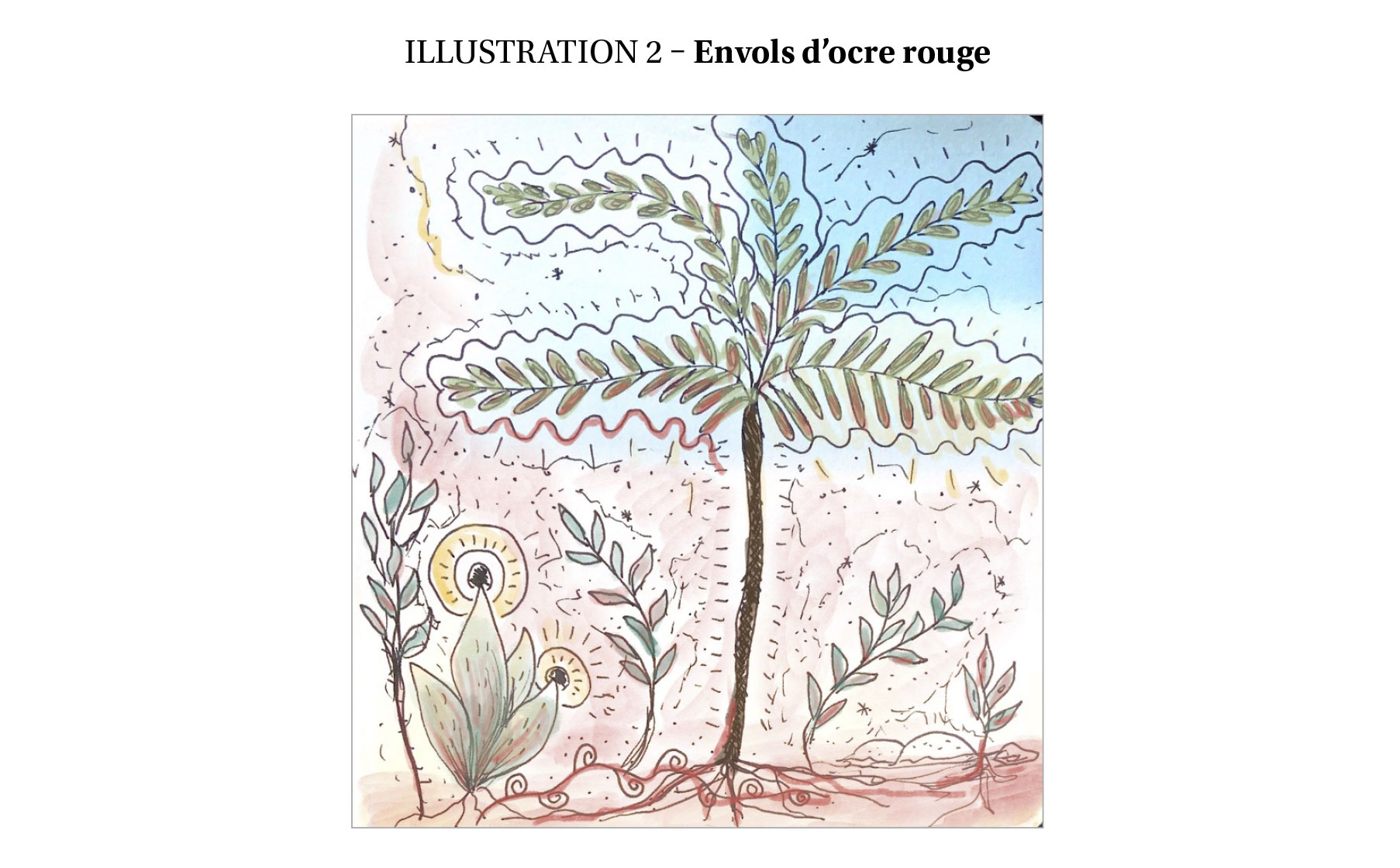

L’anthropologie explore depuis longtemps diverses manières de faire travailler le dessin sur le texte, et inversement ; le dessin peut donner un ancrage dialectique au texte (Taussig, 2011), permettre d’augmenter la perception (Causey, 2017), procurer « un espace interstitiel d’activité » qui laisse l’animal, le végétal, l’élémental… entrer dans l’écriture (Taussig, 2018, p. 236), ou encore faciliter un passage du dessin au dessein (Brunois, 2002). Boudreault-Fournier (2020) écrit Aerial Imagination in Cuba à partir des dessins de l’illustrateur J.M. Fernandez Lavado qui l’accompagne sur son « terrain » afin de mettre en puissance une attention aérienne vers ce qui se passe sur les toits des maisons. Azevedo s’inspire pour sa part du texte de Schroer pour dessiner les mouvements de l’air, dans une collaboration explorant le texte et le dessin comme média interconnectés (Azevedo et Schroer, 2016) ; Schroer (2020) reprend ensuite certains de ces dessins dans Fieldwork Aloft afin d’illustrer la texture perceptible de l’air d’un « terrain-atmosphérique » auprès des faucons et fauconniers. Ingold (2011) propose pour sa part de redessiner l’anthropologie en suivant les matériaux, en apprenant leurs mouvements et en dessinant les lignes. Les dessins participent à notre co-écriture de toutes ces manières, mais ils servent surtout à habiter le souffle, en suspension. Enfin, nous nous inspirons des récits fantastiques imagés de l’écrivain Tutuola (1954) qui habitent l’entre-deux des mondes de la brousse africaine.

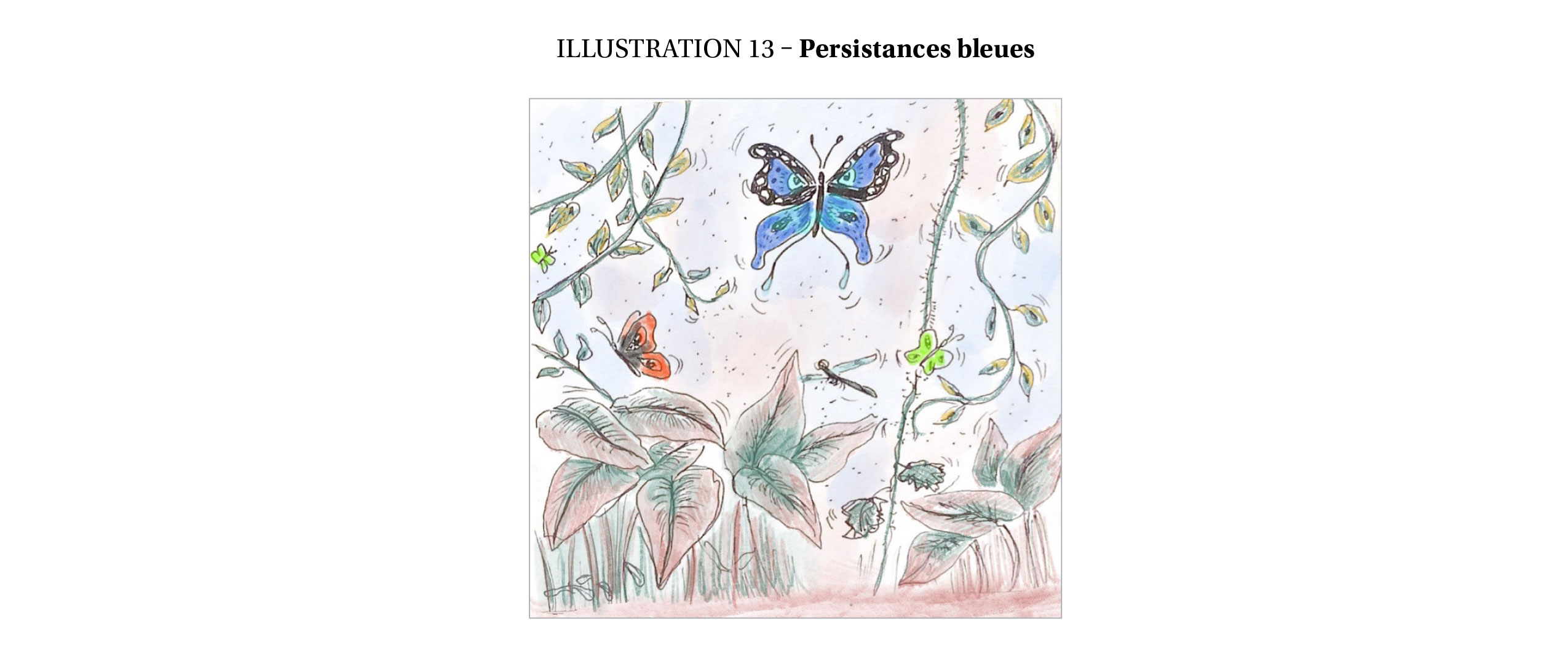

Nous présentons le récit de voyage en trois moments. Le premier s’inscrit dans les intensités du rouge vif ; il illustre la montée en puissance subite de poussière de terre rouge mélangée à des végétaux en fermentation qui fait surgir en rafales des souvenirs de prises de rapé telles que vécues indépendamment par les deux autrices dans les Amériques. Le second moment se présente sous une couleur « neutre » (indécise, sans éclat, brun ou vert olive) ; là, tout tourne et se mélange (corps, substances, écriture, méthode, théorie et pratiques). Le troisième moment tombe dans les profondeurs du bleu de la nuit ; ici, tout se rejoint dans un même flot alors que la sensation de rapé épicé glisse dans celle du yagé dans un recoupement aux saveurs camerounaises qui amène à réfléchir à l’ambivalence, à l’affirmation et à l’imprévisible du vivant ou de ses souffles. Dans son ensemble, reprendre la sensation vague du souffle dans ses couleurs ou tonalités, ses vibrations et intensités fait déjà méthode et théorie, bien que le récit demeure au début de l’émergence de ces dernières, dans une anthropologie en suspension. C’est-à-dire que nous restons dans le souffle, sans en faire un énoncé ou une analyse. Nous proposons ce récit pour explorer comment la « drogue » voyage et fait voyager ou comment cela peut se comprendre par le récit d’un souffle.

Rouge vif — souffle qui (se) lève

Début août 2022. Nous descendons de l’avion au milieu de la nuit et sommes accueillis par nos hôtes pour entamer un séjour de trois semaines. En quittant l’aéroport, la route cahoteuse et fissurée est difficilement navigable pour la petite voiture surchargée qui nous amène jusqu’au siège de l’Association pour la recherche en anthropologie de la médecine traditionnelle (ARAM), dans le quartier Étoa en périphérie de Yaoundé. Le chemin de terre rouge argileuse, sec et poudreux, s’infiltre, s’intègre et se mélange à tous ceux qui parcourent et habitent ces milieux.

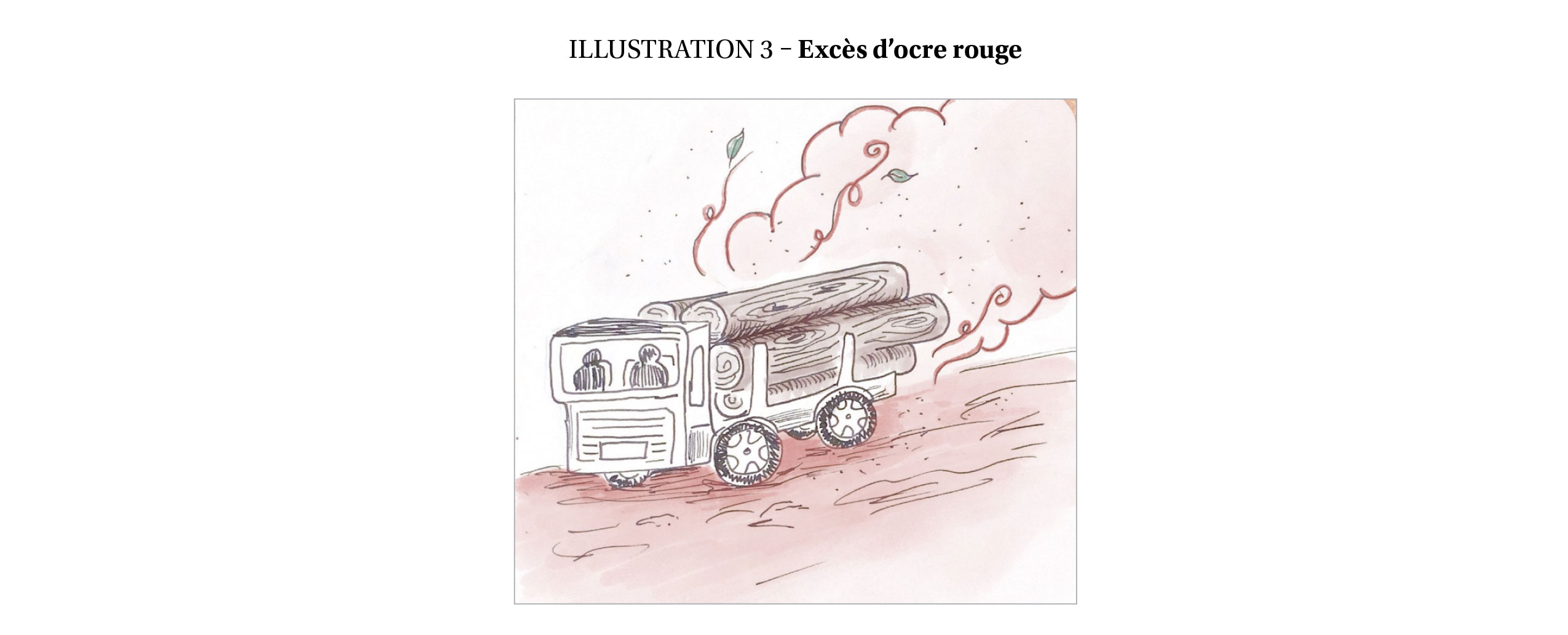

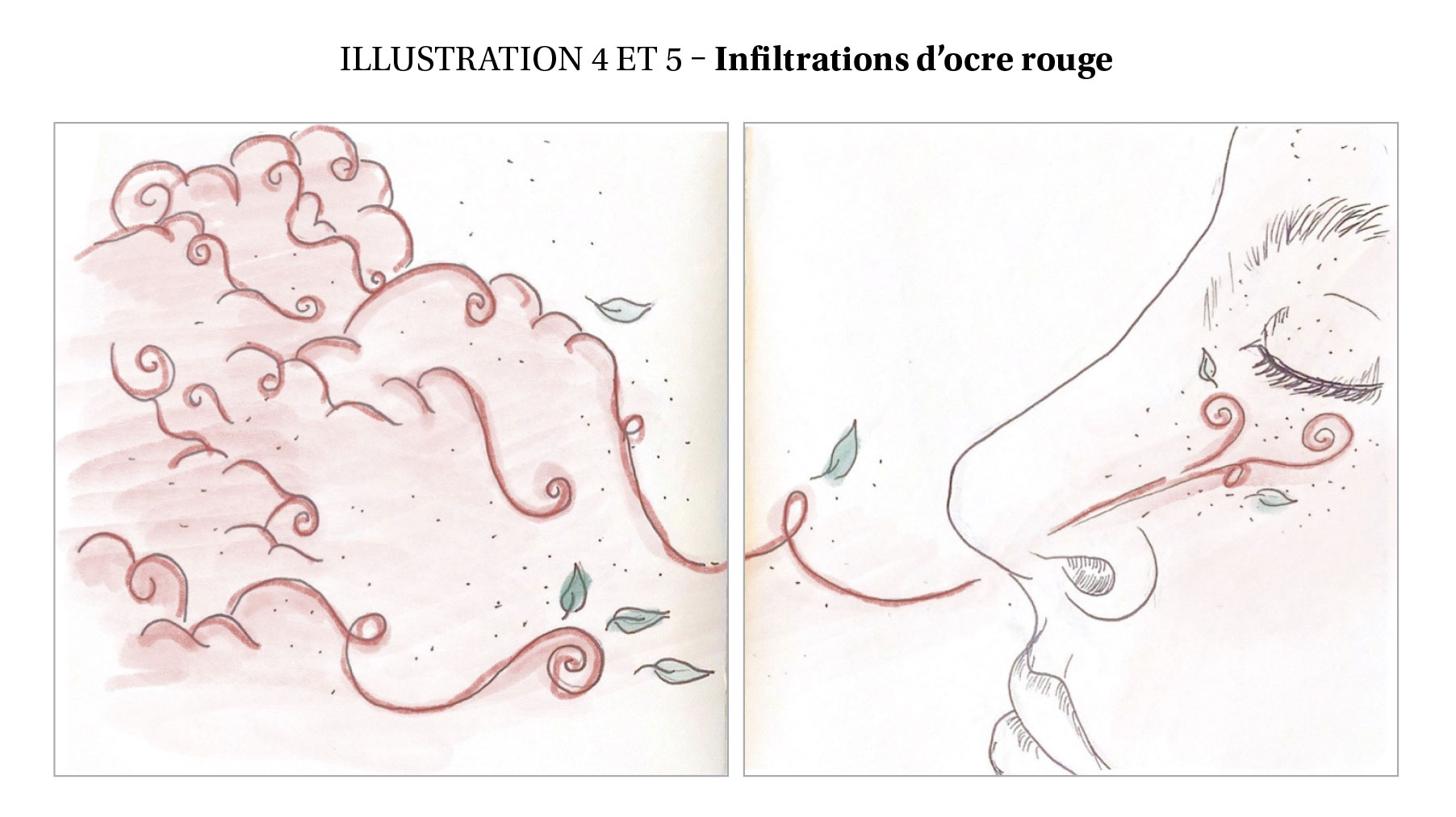

Les brumes d’argile s’élèvent, se posent et se collent aux plantes tout au long des chemins. Les motos et les voitures se couvrent d’un film de terres rouges cumulatif. Des camions transportant d’énormes troncs d’arbres ancestraux de plusieurs mètres de diamètre défilent constamment. Plusieurs d’entre eux ont pour destination un vaste terrain défriché juste en haut du chemin de terres rouges du siège de l’ARAM ; une industrie en expansion qui augmente l’exposition à l’air des terres rouges volatiles en ville et en forêt. Cette terre argileuse et siliceuse mise à découvert, ou le pigment minéral naturel coloré par ses oxydes de fer en haute teneur excite, embaume et rend l’air camerounais quasi perceptible.

Même à pied, la terre (se) lève comme un souffle qui adhère à la peau, s’attache à tout ce qui est poreux, pénètre les narines jusqu’à faire picoter le centre du cerveau. En s’essuyant le visage à la débarbouillette le soir, on se surprend de constater qu’on n’est pas bronzé, mais bel et bien recouvertes de cette terre rouge qui inaugure de ses particules épicées.

Quelques jours après à notre arrivée, nous quittons la périphérie de Yaoundé pour nous rendre à l’antenne (maison d’accueil) de l’ARAM dans le village Lamal-Pouguè en bordure de la forêt ancestrale de Bassinglègè. Les routes sont mouvementées et maintes substances occupent l’air dans la chaleur tropicale. Plusieurs se couvrent le visage et ferment les yeux dans une tentative désespérée d’atténuer la présence de la poussière minérale qui s’infiltre entre les plaques rouillées de la minifourgonnette. Aucun moyen de s’en échapper, il faut inspirer et accepter d’être enrobés de terres rouges.

Enfin arrivés, nous déposons nos sacs empoussiérés et nous préparons pour une visite à la forêt à proximité de l’antenne en bordure de la forêt ancestrale ; une vingtaine d’hectares déforestés et récemment replantés de quelques-unes de ses plantes médicinales originaires par l’ARAM. Nous entrons par le spectacle de la forêt d’arbres de cacao jonchés de leurs fruits roses-mauves-orangés à toutes les hauteurs du tronc, goûtant et admirant l’éventail de plantes au long du chemin, dont plusieurs écorces poudreuses rosâtres et fruits rouge vif poivrés piquants devant rehausser la libido ou requinquer le venin des serpents.

Après quelques heures de marche, une pluie soudaine interrompt notre parcours dans la forêt. Nous nous réfugions sous le toit de tôle de la hutte à proximité où l’un des membres de l’ARAM s’assure du bon déroulement du processus de fermentation et de séchage des

fèves de cacao cueillies aux alentours.[6] Les semences de cacao sont étalées et sèchent au-dessus des cendres du feu éteint sur une longue table en bois qui occupe la majeure partie de la hutte. L’épaisseur de l’air est notable, les pluies font monter une buée chaude de condensation qui nous enveloppe.

Une odeur semble familière et Dariel cherche à comprendre d’où elle provient. Elle remarque une pile de bois et de feuilles mouillées au bord de la hutte, peut-être une odeur de matière végétale en décomposition ? Elle inspire encore. L’odeur est bien plus épicée que celle du compost. Elle s’abaisse au niveau de la longue table où l’odeur est toujours plus forte et lors d’une inspiration profonde, les résidus végétaux brunâtres de semences de cacao fermenté enrobé de poussière de terre rouge percent et picotent les narines.

Elle s’assoit à côté de Julie sur un petit banc instable et lui chuchote vivement :

— « Julie, ça sent le rapé, il y a du rapé dans l’air ! »

Assise sur un petit banc à peine un pied au-dessus du sol, le visage juste au niveau de la longue table en bois et bien imprégnée depuis déjà quelques minutes dans ce mélange aromatique puissant, le commentaire de Dariel percute et fait sensation, éveille une vibration joyeuse ; Julie se met à rire. Comme s’ils n’attendaient que l’occasion pour refaire surface, des souvenirs vivides correspondant à l’intensité d’une prise de rapé surgissent et se mettent à déferler pêle-mêle ; un passé se contracte dans le présent[7] en remontant jusqu’à ses séjours de terrain en Amazonie plusieurs décennies auparavant, se démultipliant en se mélangeant aux souvenirs partagés par Dariel, en sus de susciter les intensités de son premier séjour au même endroit en août 2018.

À remonter dans les écrits, on constate rapidement que l’ocre rouge attire l’attention de plusieurs peuples depuis des siècles partout dans le monde, que ce soit pour colorer les corps pour des fins esthétiques ou médicinales (Fayers-Kerr, 2015), pour protéger la peau du soleil ou des moustiques, comme antifongique ou antibactérien ; sa déficience ou son excès jouant sur la santé (Gomes et Silva, 2007, p. 5-6). La présence de l’ocre rouge couvre les corps de puissances cosmologiques, se retrouvant en abondance en lien avec les rites funéraires (Peabody,1927)[8], ainsi qu’en peintures rupestres énergisant maintes parois rocheuses sur tous les continents. Son usage en peinture continue d’apparaître en Grèce et Rome ancienne, jusqu’à la Renaissance dans les dessins de Leonardo da Vinci et de Michelangelo. Les Vénitiens utilisaient notamment des « terres » plus que d’autres couleurs pour dessiner la chair, surtout le rouge « terra rossa » (Goethe,1970 [1840], p. 413). Les terres rouges imprègnent les dessins de Dariel parsemés dans notre texte ; les dessins se remplissent de l’intensité épaisse et volatile de l’air de poussière d’ocre rouge qui l’anime, met en puissance l’excitation incessante de l’air chaud dense qui s’agite et nous agite dans ses teintes aux tons rougeâtres épicés de végétal à proximité qui s’y agence. Les dessins gardent le souffle de l’ocre rouge en suspension et nous tentons de l’habiter aussi dans cette coécriture voulant en relater l’expérience.

L’ocre rouge traverse divers domaines entre les mondes, amène des consciences imageantes, sans pour autant être connu comme « psychotrope », tel que sont qualifiés le tabac et le yagé. Ces plantes « maîtres » sont reconnues en Amérique autochtone comme étant porteuses de la sagesse de ce monde et on peut imaginer qu’elles puissent indiquer le chemin vers ce « souffle du chaos » qu’Artaud attribue au peyotl. Chez la Nation algonquine anishinabe, le tabac (n’asema) active tous les esprits des plantes ; dont celles sacrées du cèdre, du foin d’odeur, ou de la sauge qui laisse des traces régénératrices (smudge) dans l’air par sa fumée, lorsque brûlée (Anishnawbe Mushkiki). Qu’il soit inhalé ou fumé, les usages du tabac pour des fins cosmologiques et médicinales en Amérique du Sud, des Andes au bassin amazonien, datent de l’époque précolombienne (Torres et al., 1991) ; le tabac prisé pouvant remonter au temps des Incas (Ostapkowicz 2020 : 52). Des écrits qui datent du 16e siècle relatent que chez les Taino en Colombie, « Les entités microscopiques pouvaient notamment devenir perceptibles à la suite de longues périodes de jeûne et de consommation de tabac, à travers des fantaisies (visions) ou rêves. » (Giraldo Herrera, 2018, p. 55). Plus récemment, une forme de tabac entre dans les laboratoires pour sa susceptibilité aux virus[9] ; bien qu’elle y soit instrumentalisée et que tous les efforts veillent à effacer la présence humaine (l’environnement contrôlé étant par ailleurs très humain), elle y fait peut-être aussi rêver, qui sait ?

Ces plantes entrent par ailleurs le plus souvent dans le laboratoire en tant que « psychotrope » par l’isolement de l’un de leur principe actif (Dimethiltryptamine ou DMT pour le yagé). Dans le sens biomédical réductionniste du terme, un « psychotrope » est une substance, drogue, stupéfiant ou un médicament ayant une action sur la « psyché » entendue comme étant liée au mental ou à l’esprit. En ce sens restreint, comme il n’y a ni rapé, ni yagé au Cameroun, on pourrait chercher une constante qui agit sur la « psyché » dans le fer[10] de ces terres rouges qui se trouvent dans les tropiques de l’Afrique aux Amériques. On pourrait s’accrocher au fait que le tabac accumule les métaux du sol (Kozak et Antosiewicz, 2023), dont le fer ; lorsqu’en haute présence dans le sol où il pousse, les feuilles tendent vers le mauve-bleu (Perkins et al., 1972) et son arôme est plus fort (Dospatliev et al., 2014). On pourrait même considérer que la couleur soit « une drogue, légère comme une douce narcose, ou forte comme un psychotrope, qui agit sur le système nerveux » (Fischer, 2023, p. 343). Enfin, on pourrait aussi chercher un « psychotrope » camerounais pouvant se mélanger dans l’air avec l’ocre rouge ; peut-être l’iboga (ébôka ou Tabernanthe iboga),[11] ou son principe actif ibogaïne, bien que certains « maîtres » ou « prêtresses » usant de cette plante, « affirment qu’ils n’ont pas besoin d’ingrédients physiques […] pour communiquer avec d’autres corps luminescents » (Fame Ndongo, 2007, p. 134). Il faut donc revenir au terme « psyché » de l’ancien grec qui réfère à « la vie » ou au mode de son souffle (Académie nationale de pharmacie, 2015). Dans son étude sur la communication africaine, Fame Ndongo (2007, p. 192-193) conclut que « la poussière » est à la fois matière, énergie et existence ; elle « vit » par son énergie (matière constituée d’atomes qui est à l’ordinaire électriquement neutre, pouvant se charger positivement ou négativement selon ses déficits ou excès d’électrons) et il serait possible de la faire vibrer acoustiquement et électromagnétiquement dans une fréquence commune permettant de communiquer à travers le vivant. Dans ce sens plutôt cosmologique, une attention envers la substance en tant que telle se déplace vers celle du souffle.

Neutre, là où tout tourne et se mélange (couleur, corps, pratiques, substances, écriture, méthode et théorie)

…Le souffle c’est quelque

Chose dans l’air

Ce n’est pas de l’air

Remué

Seulement,

C’est une concrétisation

Massive dans

L’air

Et qui doit

Être sentie

Dans le corps

Comme une agglomération

En somme atomique

D’éléments

Et de membres

Qui à ce moment-là

Font tableau.

Artaud, 1948

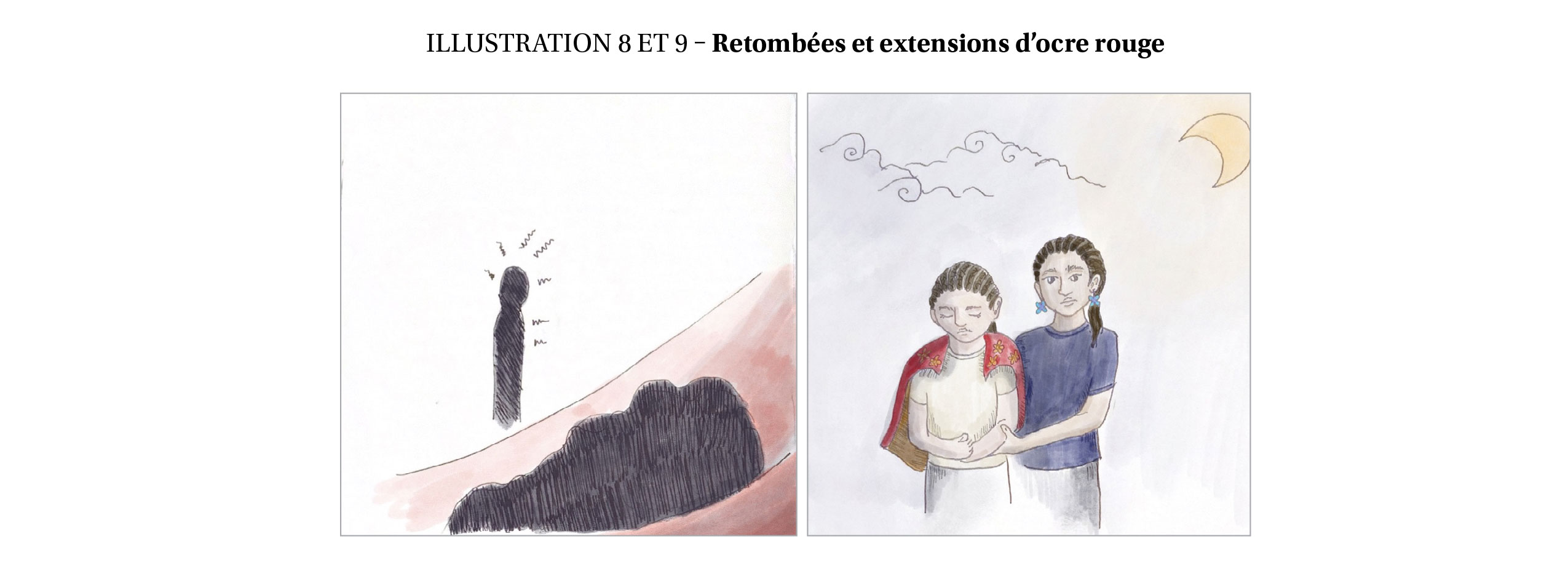

L’intensité de la poussière rouge qui (se) lève en continu, pique, irrite, excite l’œil, le nez et l’épiderme de manières parfois subites et imprévisibles, mais persistantes. En suspension avec d’autres suspensifs et suspendus, la sensation des terres rouges (dé)fait déjà quelque chose, embrouille, épaissis, adhère, s’étend. Sa sensation n’a pas plus de sens qu’en elle-même ; elle est brut — aucun sens de plus, une « déïctique sensible » (Balut,1992, p. 8). Si elle donne des images, c’est déjà sens du fait que c’est sensible et c’est peut-être parce qu’elle n’a aucun sens qu’elle les a tous et tiens le monde en suspens.

Notre recherche d’un mode d’écriture qui tient le monde en suspens veut déjouer le dogme d’une écriture académique qui énonce, tout en se retenant de tomber dans un autre dogme, au sens de la maîtrise de la non-maîtrise de Taussig (2020). Cette dernière s’inspire du « Neutre » de Barthes (2003) ; elle constitue « une opération de suspension, d’épochè » (2003, p. 51) qui demande à ne pas conclure. Barthes s’inspire en partie du haschisch qu’il appelle Hasch (H. dans ses notes), plus précisément le H. littéraire (Castaneda, Baudelaire, Walter Benjamin,etc.) ; un corps habité par une euphorie subtile déjouant par sa légèreté les limites de discours légiférants ou de contestations. Il va jusqu’à y voir une conscience qui dans ses excès ou ses suspens devient la conscience comme drogue (Barthes, 2003, p. 32). Cette conscience comme drogue dépasse le « vouloir-saisir », le transcende, par un pur « vouloir-vivre » qui ouvre sur une sorte d’éthique ascétique « d’expérience de la vie comme “durée “, comme simple durée vitale » (Barthes, 2003, p. 33). Il ne s’agit donc pas d’un neutre indifférent ; il renvoie à des impressions intenses, fortes, inouïes qui partent du désir de suspension des lois, ordres, arrogances et tend vers le discours zen ou tao.

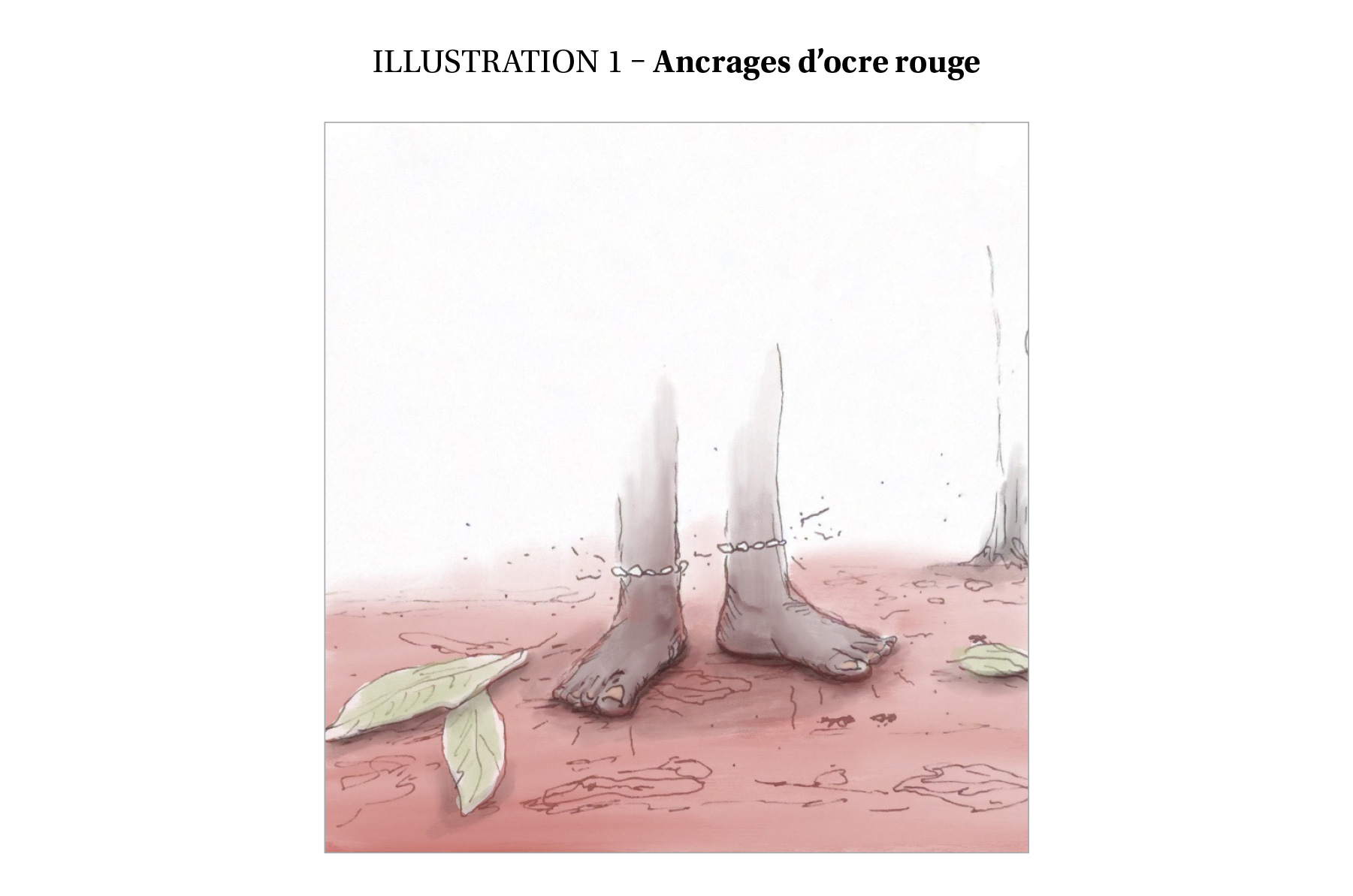

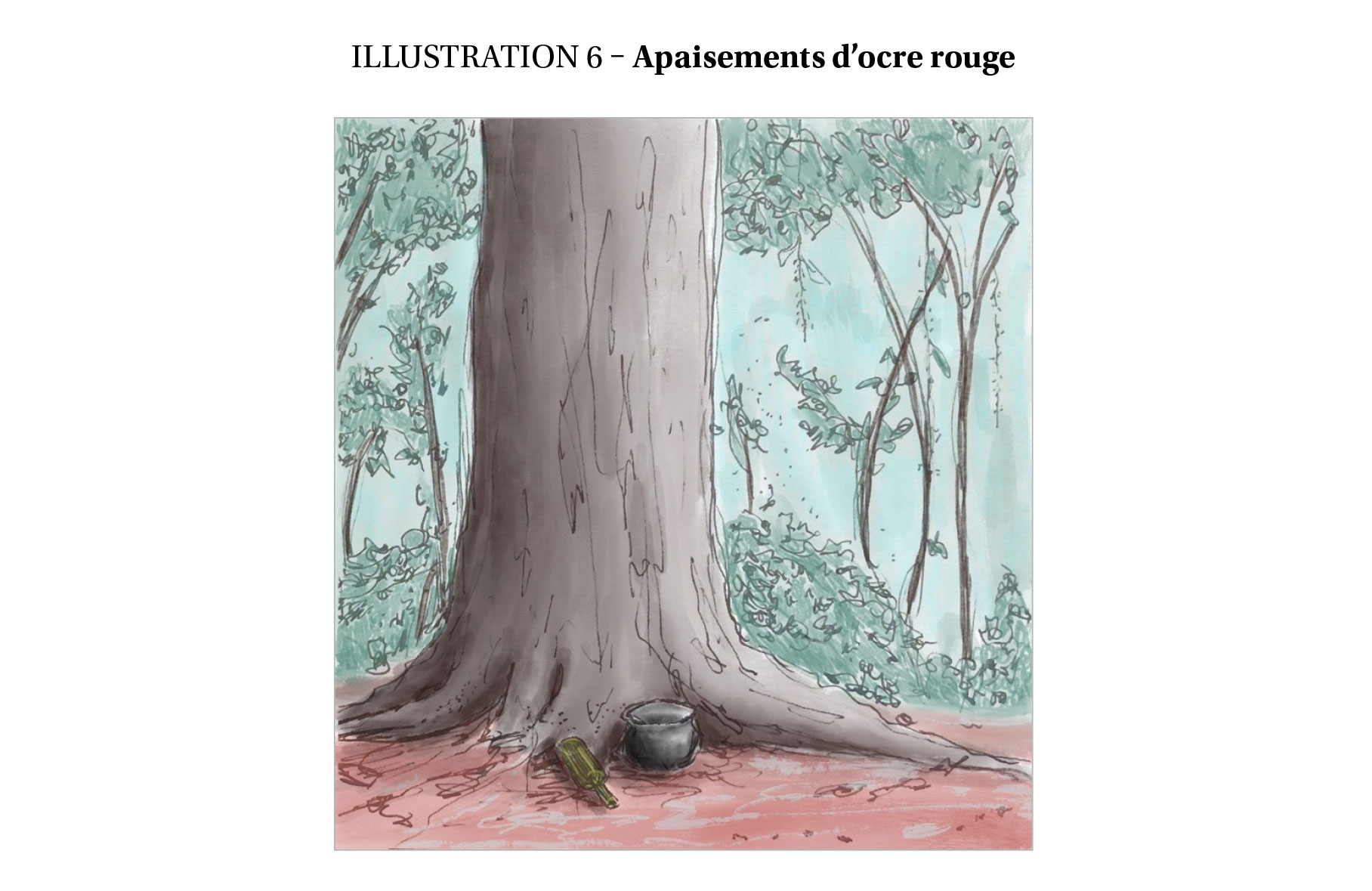

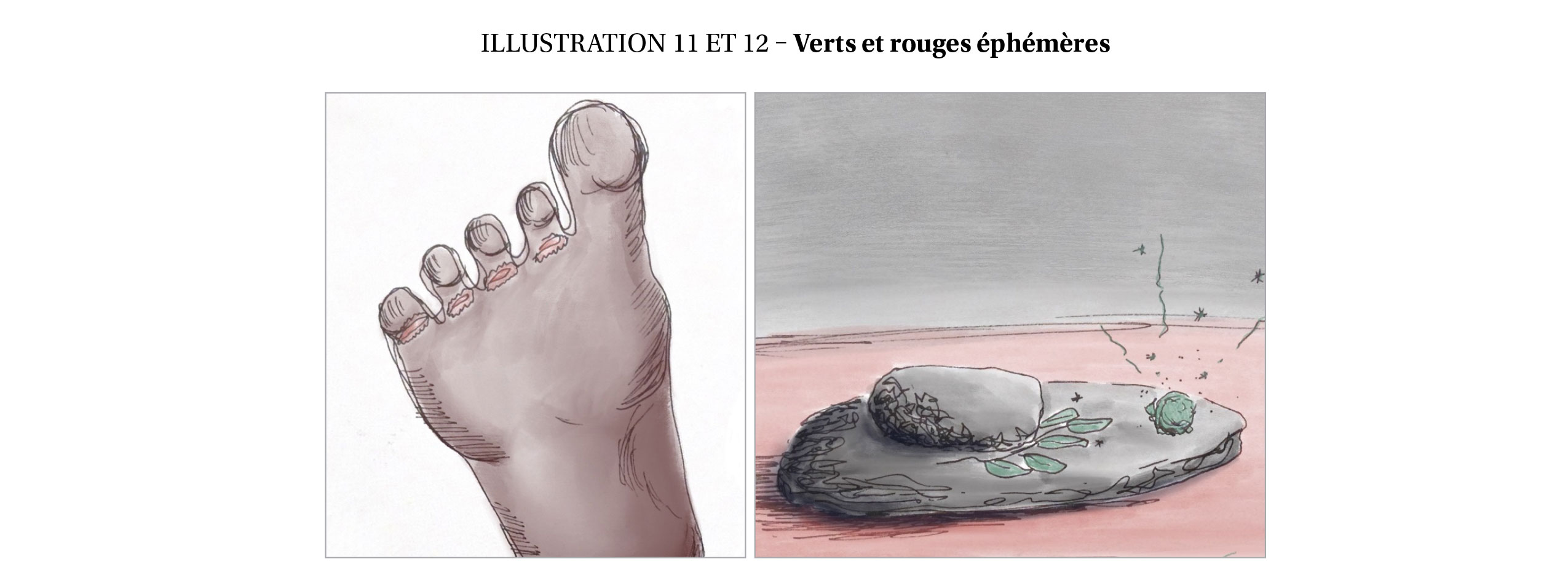

Kañaa, chez qui nous sommes accueillies, explique travailler depuis le « neutre » ; un devenir leste, léger, un corps conducteur qui ne contient aucun courant et donc ouvert aux vitalités énergétiques qui peuvent passer à travers lui et se passer aux autres (Laplante et Kañaa, 2020, p. 185). Toujours pieds nus, bien ancrés dans les terres rouges (Illustration 1), il assure le passage de puissances vitales non humaines vers l’humain ; notamment celles de certains arbres ancestraux, tel celui de karité au cœur de la forêt Bassinglègè camerounaise (Illustration 6), ou encore celles du mouvement insonore du sol qui produit de la chaleur lorsque porté par la musique ou un cri ; l’air étant essentiel pour la guérison (Kañaa, 2018, p. 137). Il occupe de mode « neutre » en suivant une diète et une ascèse particulière pour maintenir son rein en bon état ; le rein chez les basaa du Cameroun se nomme « ditam» sur le plan physique et « hu» sur le plan spirituel qui dépasse l’organe et c’est là que siège une puissance vitale de la médiation affective amplificatrice du cosmos, voire de la divination (Laplante et al., 2023, p. 74). Cette légèreté fluide sur le vif défie les structurations encombrantes afin de pouvoir (dés)envoûter, c’est-à-dire défaire des ensorcellements qu’auraient pu imputer d’autres guérisseurs, dissiper des endoctrinements religieux ou académiques excessifs. Il agit sur le seuil où les « corps » se traversent et s’agencent, pouvant diminuer ou augmenter leurs vitalités, rendre le corps plus lisse en débloquant des striations nuisibles afin d’insuffler quelque chose de nouveau.[12] Pour cela, il faut déranger, embrouiller, ébranler ou prendre par surprise ; peut-être aussi ce que l’ocre rouge (dé)fait dans l’air dans ses mélanges avec le végétal alors qu’on est dedans, étant faits de la même étoffe, sans ne pouvoir en sortir.

La sorte de « corps » dont il est question ici correspond à la notion de Corps sans Organes (CsO) d’Artaud, fameusement reprise par Deleuze et Guattari (1980) et qu’ils expliquent comme étant une question de défaire l’organisme, la signifiance et la subjectivation ; en l’occurrence, « … ouvrir le corps à des connexions qui supposent tout un agencement, des circuits, des conjonctions, des étagements et des seuils, des passages et des distributions d’intensité, des territoires et des déterritorialisations » (Deleuze et Guattari, 1980, p. 198). Le CsO est au-delà de l’organisme comme limite du corps vécu ; c’est un corps intense, intensif, parcouru d’une onde qui trace des seuils d’après les variations de son amplitude.[13] Un « corps » est donc composé de multiples corps, faisant en sorte qu’un son ou un élément, voire une poussière d’ocre rouge, est un corps et on ne sait pas ce qu’un corps peut faire, ni quels agencements humains et non humains peuvent émerger.

C’est donc l’imprévisible et le contingent qui fonde l’action : « si le tout n’est pas donnable, c’est parce qu’il est l’Ouvert, et qu’il lui appartient de changer sans cesse ou de faire surgir quelque chose de nouveau, bref, durer » (Deleuze, 1983, p. 20). Entre le guérisseur qui nous guide et les bouffées arythmiques spontanées d’ocre rouge s’ouvrent des potentiels ; notamment un souffle de rapé épicé qui perce dans la conscience et dure tout au long du séjour et par-delà. « La durée telle qu’elle se livre à l’intuition se présente comme capable de mille tensions possibles, d’une diversité infinie de détentes et de contractions » (Deleuze, 2002 [1981], p. 67). La tension dont on parle ici surgit dans une contraction rouge vif et se détend en bleu violacé. Ces différences sont les nuances ou les degrés du concept de couleur (Bergson, 2003 [1888]). Lorsque Newton énonce en 1665 que la lumière du soleil se plie à divers degrés par un prisme sur un spectre de couleurs allant du rouge (rayons les moins pliés), à travers orange, jaune, vert, et bleu, indigo, au violet (rayons les plus pliés), il précise du même coup que les rayons ne sont pas colorés dans leur expression, mais produisent en nous une sensation de telle ou telle couleur, analogue à celles de sons en termes de vibrations (Judd, 1969, p. vii). Une couleur excite [l’œil] par une sensation spécifique (Judd, 1969, p. viii). La couleur comme sensation, telle la chaleur ou le son, « est une force qui met de côté la compréhension en place pour céder à quelque chose de moins conscient et qui déborde, à la radiance au lieu de la ligne, à l’immanence au lieu de cette fameuse vue de nulle part » (Taussig, 2004, p. 31).

Au milieu des choses, « Entre une couleur, un goût, un toucher, une odeur, un bruit, un poids, il y aurait une communication existentielle qui constituerait le moment “pathique” (non représentatif) de la sensation. » (Taussig, 2004, p. 45). Il y aurait donc entre la sensation ou domaines sensibles une manière de renvoyer dans « une sorte d’unité originelle des sens […] possible que si la sensation de tel ou tel domaine […] est directement en prise sur une puissance vitale qui déborde tous les domaines et les traverse. […]. Cette puissance, c’est le Rythme, plus profond que la vision, l’audition, etc. […] L’ultime c’est donc le rapport du rythme avec la sensation, qui met dans chaque sensation les niveaux et les domaines par lesquels elle passe. » (Deleuze, 2002 1981], p. 46). « L’unité du rythme… nous ne pouvons la chercher que là où le rythme lui-même plonge dans le chaos, dans la nuit, et où les différences de niveau sont perpétuellement brassées avec violence » (Deleuze, 2002 [1981], p. 47). La montée en force imprévisible de l’ocre rouge dans l’air déborde tous les domaines sensibles et les traverse, brasse et change de couleur dans la nuit.

Bleu ou ce qui se rejoint dans un même flot

« The silence fell heavy and blue in mountain villages — Pulsing mineral silence as word dust falls from demagnetized patterns.[14]» Burroughs 1980, p. 214

C’est la couleur qui tourne le langage en poussière, « … les patrons perdent leur habilité de nous garder dans leur servitude et le silence tombe — silence qui est lourd, silence qui est bleu, le bleu de rêves éveillés qui viennent avec le yagé, la vigne hallucinogène que Burroughs a rencontré dans ces voyages dans le sud-ouest de la Colombie… » (Taussig, 2004, p. 27). C’est à travers la couleur que Wittgenstein (1978) questionne l’énigme du langage ; cela l’amène à se demander pourquoi penser la couleur entraîne une telle inclinaison de la réalité. Porter attention à la couleur amène Goethe à la notion que le factuel est déjà théorie, en commençant par le bleu du ciel ; ses expérimentations avec la couleur nous laissent avec juste les couleurs, « dans une succession incandescente d’apparences, de températures, de respirations et de vitesse… une sorte de transmutation, d’alchimie… » (Taussig, 2004, p. 28-29). Les couleurs glissent à travers elles-mêmes, la respiration, le vent, le végétal et l’imagination de manière dynamique ou atomique, rapide ou lente, triste ou joyeuse. La sensation (vibration) joyeuse de l’ocre rouge qui perce subitement dans toute son intensité, au rythme d’une insufflation de rapé, s’étend et retombe.

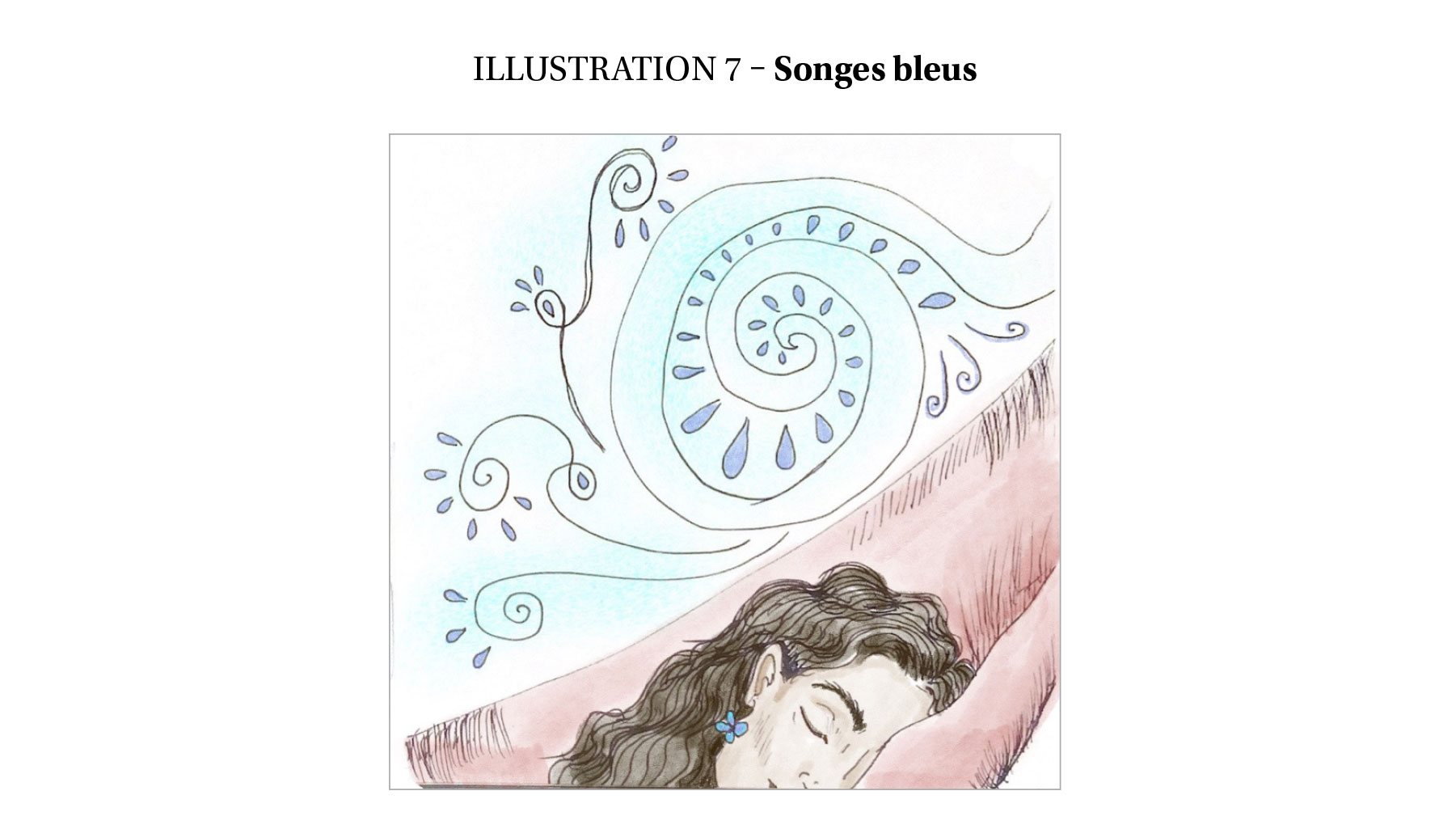

En soirée, de retour à l’antenne après l’évènement dans la hutte aromatique de fèves de cacao, les sons de conversations à la télévision résonnent tout doucement au fond de la pièce où sont suspendus nos hamacs. Nous sommes plusieurs personnes à dormir dans cette salle ce soir-là ; une dizaine de hamacs cordés de la porte d’entrée jusqu’à l’arrière où se trouve une dizaine de matelas installés au sol. Berçant en suspension entre deux hamacs, Dariel serre les yeux dans un effort d’ignorer la lumière fluorescente au plafond en écoutant avec plaisir les susurrements lointains de la forêt de Bassinglègè ; les clics, les tics, et les bourdonnements des insectes s’intensifient à chaque respiration et s’imposent peu à peu par-dessus les bruits de la télévision qui se dissipent au loin, faisant place à des souvenirs de nuits de yagé en Colombie ; les vibrations fortes traversent et bousculent, pouvant donner des maux de cœur et des visions durant les nuits de yagé mais là aussi, en se balançant dans le hamac aux sons des bruissements s’intensifiant à la lisière de la forêt.

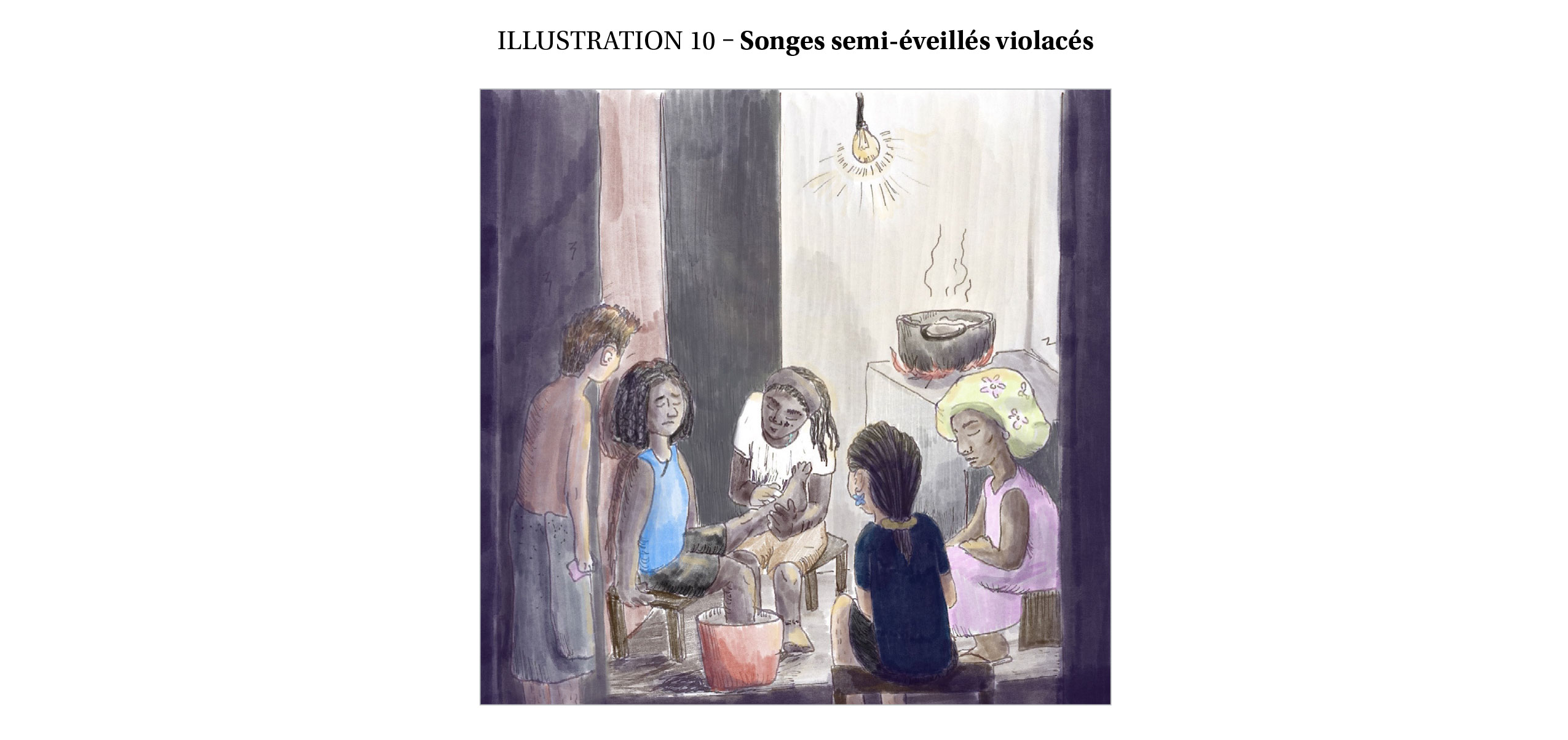

Plongée dans ces profondeurs, Dariel sent un mouvement étrange, une présence, quelque chose n’allait pas. Louane[15] était debout à côté de son hamac, les bras croisés autour de son ventre ; elle avait une nausée. Dariel sort spontanément de son hamac pour la rejoindre. Avant de sortir pour l’accompagner dehors, elle ramasse rapidement ses essences réconfortantes de plantes médicinales à inhaler préparées par la Maloca Inkal Awá[16], une lampe de poche pour éclairer le passage, son ambil (décoction de feuilles de tabac), et du papier de toilette en cas de vomissement ; le kit essentiel des assistants des soirées de yagé. Ainsi, elle a pu la réconforter un peu comme elle avait appris à le faire lors des cérémonies en Colombie. Dans la foulée, Kañaa et son assistante « maman » Ange, se réveillent, se mettent de la partie et lui trouve une place sur un matelas afin que cesse le flottement du hamac qui l’étourdissait. Elle se rendort.

Dans la cuisine, un seau d’eau chaude verdâtre attendait Dariel qui, au fil des évènements, avait fait part de douleurs aux pieds. Elle s’assoit sur le petit banc et place son pied blessé dans l’eau. Que c’était chaud ! Kañaa commence à frotter vigoureusement sa blessure avec la pâte verte façonnée spontanément avec des herbes qu’Ange a cueillies à proximité de la maison au milieu de la nuit. Il frottait et il frottait. Un peu plus de temps et Dariel craignait qu’il déchire sa peau jusqu’à l’os.

« Il fallait nous dire ça ! », dit Ange. « On est là pour prendre soin de vous, » dit-elle.

C’est à ce moment-là que Dariel ressent un grand soulagement. Nous sommes entre de bonnes mains, les deux sont là pour nous ; le guérisseur prêt à la guider à travers l’espace de la mort (Taussig,1986, p. 7), ce seuil qu’il est possible de traverser et duquel revenir pour guérir. Pendant qu’il applique la pâte verte à sa blessure, Dariel mentionne que Tia est aussi blessée au pied comme elle, et même pire.

C’est à elle d’aller la réveiller de son sommeil pour qu’elle se fasse traiter à son tour. Après tant de va-et-vient dans la salle, elle a réussi à mémoriser les pas de danse entre les matelas, les sacs, les chaussures et les cordes des multiples hamacs. Ses pieds retrouvent facilement le chemin jusqu’au hamac de Tia. Elle lui secoue légèrement le bras en lui chuchotant:

— « Tia! Kañaa va te faire un traitement maintenant. »

« Mkay… » répond-elle toujours somnolente en glissant hors de son hamac. Elle se laisse guider par la douce voix dans l’obscurité. Avec sa lampe de poche, Dariel éclaire leur chemin jusqu’à la cuisine derrière la salle ; le site de guérison spontané pendant cette nuit fortuite.

Nous avons beaucoup parlé ce soir-là, de rien et de tout. Un autre étudiant est même venu se joindre à nous après sa douche nocturne, juste à temps pour profiter de conseils d’amour de Kañaa et Maman Ange. Après une longue conversation sur les peines d’amour et une fois le traitement des pieds à Tia terminé, Ange sort de son demi-sommeil pour remettre la suite de ce thème passionnant au lendemain.

Nous quittons tous la cuisine à la recherche de nos hamacs, et avant d’aller se coucher, Dariel jette un dernier coup d’œil sur Louane qui dort désormais profondément sous la lumière qui éclairait toujours la chambre. Berçant à nouveau dans son lit suspendu, elle retombe dans les vibrations et les visions de la forêt de Bassinglègè auxquelles Julie avait cédé depuis un bon moment déjà, tout en suivant vaguement le va-et-vient sous les lumières fluorescentes qui s’éteignent enfin.

Les pansements d’herbes que Kañaa pose sur les plaies infectées soignent à une vitesse impressionnante. Le temps qu’il ait fallu à la pâte verte pour sécher, environ 10 minutes, est suffisant pour que la blessure se referme[17]. Même à la suite d’une nouvelle excursion en forêt le lendemain dans des bas humides imbibés des terres rouges, les blessures sous les orteils ne sont pas revenues, ni pour Dariel, ni pour Tia.

Cette guérison subite donne une sensation de confiance immédiate éphémère qui se prolonge dans une sensation plus profonde qui dure : « Un soulagement dépend des visions rejoignant un même flot comme une substance bleue, la narration et les sensations férocement viscérales qui réapparaissent dans des rythmes similaires à des vagues avec le fredonnement divin du chamane, le fredonnement du monde éveillé » (Taussig, 2021, p. S 34). Les « maîtres de la nuit » (De Rosny, 1981) camerounais sont aux affûts du vivant en latence dans leurs processus de traitements, accueillant des patients qui arrivent discrètement dans la noirceur à l’écart des regards du monde colonial qui se méfie de ces pratiques depuis leur arrivée. Dans ses pratiques, le guérisseur navigue à travers les ambivalences du vivant indépendamment des doses ou des substances, misant sur le souffle, ses vitesses et ses lenteurs.

Durée ou ce qui perdure dans l’imagination

Le souffle fait glisser sur un seuil en suspension entre terrain et atmosphère, rouge et bleu, éveil et sommeil, clarté et noirceur, acidité et alcalinité, virtuel et actuel, entre deux autrices, deux continents, entre le dessin et l’écriture. Le dessin fait participer la matière à l’imaginaire de l’écriture en suspension dans sa montée, son étalement et sa chute active. Les dessins de Dariel inspirent ce récit qui devient une réflexion méthodologique et théorique exploratoire qui serait autrement demeurée indicible. Ce parcours depuis le dessin a permis d’habiter l’entre-deux de nos compréhensions inclinées par l’ocre rouge et de partager cette expérience sensorielle et ses apports anthropologiques potentiels en suspension.

Cela nous amène à dire que la sensation (vibration) de la couleur ou l’intensité d’une insufflation familière, sa vitalité, éveille des consciences lorsqu’elle fait irruption. En l’occurrence, cela permet de montrer que les enquêtes de « terrain » menées par des anthropologues se communiquent et se répondent. La mise en récit amène aussi à penser le voyage comme expérience « psychotrope », voire « cosmotrope ». C’est de dire que la matière répétitive en dilatation dans l’air qui traverse et nous traverse dans l’imprévisible du rythme de la rencontre peut amener une contraction que l’on peut comprendre comme un souffle. Ce dernier voyage et fait voyager dans l’espace-temps, change de vitesse et de lenteur, glisse dans ses couleurs, prend une tendance qui dure, devient text(ur)e, et ensemence une méthode et une théorie en anthropologie.

L’anthropologie « en suspension » que nous proposons est celle de Corps sans Organes (CsO), de corps multiples qui passent les uns à travers les autres, voire qui s’agencent de manières éphémères, mais qui peuvent durer. Dans cette approche la sensation psychotrope dépasse celle d’une substance ayant un effet particulier sur la psyché. L’attention anthropologique envers un objet « drogue », se déplace vers le corps, sa vitesse ou sa lenteur, la vibration ou la couleur du vécu d’un évènement. C’est en ce sens que la perception s’incline ou se penche latéralement pour s’intéresser à l’intensité du souffle, car c’est lui qui importe. Ce souffle d’ocre rouge qui prend corps pousse la main vers le dessin et le texte ; dans ce sens, son expérience devient déjà quelque chose qui garde le monde en suspens, voire reprend son inspiration en expirant la vitalité de ses text(ur)es.

Notes

[1] ^Terme général qui comprend une grande variété de roches ferrugineuses qui produisent des traînées de couleurs rouge, orange, jaune ou mauve (Hodgskiss 2013, p. 76) selon leur exposition à l’oxygène, à l’eau, à la chaleur et au mouvement.

[2] ^ Kañaa est le guérisseur et fondateur de l’Association pour la recherche en anthropologie de médecine traditionnelle (ARAM, https://aram-vie.org/). Il s’agit de l’institution d’accueil du cours de terrain en anthropologie des médecines organisé par le bureau international de l’Université d’Ottawa et offert par la première autrice ; la seconde autrice étant l’une des 10 personnes inscrites au cours.

[3] ^ Principalement préparé avec la Nicotiana rustica (Parson, 2021), il peut aussi se mélanger avec des racines et des cendres d’écorces d’arbre.

[4] ^Le concept d’affect de vitalité est développé par Stern (2003, p. 77-86).

[5] ^ Les treize illustrations de Dariel que nous parsemons dans notre récit prennent forme sur le terrain au Cameroun en août 2022. Elles sont à base de croquis au charbon sur papier qui ont ensuite été tracés finement à l’aide d’un stylo à encre noire fine pointe. Les illustrations ont finalement été coloriées digitalement et terminées en septembre 2022, une fois de retour au Canada.

[6] ^ La fermentation, pouvant prendre quelques semaines, modifie les propriétés organoleptiques de la graine, le séchage poursuit cette modification et assure la conservation du produit ; le séchage peut se faire au soleil mais en forêt tropicale il doit se faire par la chaleur d’un feu lent (Portères 1927 : 36).

[7] ^ Selon la méthode de l’intuition bergsonienne, le passé et le présent, l’esprit et la matière, sont 2 degrés coexistant dans la durée (l’un sous l’autre et non pas l’un après l’autre) ; de la mémoire-souvenir en détente, peut surgir une mémoire-contraction ; la seconde est celle qui dure (Deleuze 2002, p. 31 et 39).

[8] ^ Le tissu utilisé pour couvrir le vivant et le mort en ancienne Égypte aurait par exemple été fait avec de l’ocre rouge (Graves-Brown 2022).

[9] ^ « Le N. benthamiana est largement utilisée comme plante modèle et fût instrumentale pour faire des découvertes révolutionnaires à propos de l’interférence ARN (RNAi), la défense virale et la production de vaccin. » (Bally et al. 2015). La compagnie biotechnologique Médicago l’a notamment récemment utilisé dans la fabrication son vaccin contre la covid-19 (Voir Laplante 2023).

[10] ^Le fer pourrait « réduire l’hyperémotivité, l’anxiété, l’irritabilité, l’agressivité, la tristesse… » (Kassir 2017 : 85).

[11] ^ Arbuste à latex aux fleurs rosâtres ou jaunâtres dont la raclure de l’écorce de la racine est utilisée pour ses propriétés psychoactives, euphorisantes, aphrodisiaques ou cryptocommunicationnelles (Fame Ndongo 2007, p. 119-120),

[12] ^ Le lisse et le strié sont ici entendus au sens deleuzoguattarien (1980) ; en l’occurrence le corps lisse est souple, fluide et la striation structurante évoque un corps rigide, pris dans des protocoles ou postures nuisibles. Ces espace-temps sont indissociables, l’un produisant l’autre en tandem.

[13] ^ À l’instar de Spinoza qui apporte une distinction entre « affectio », comment les corps laissent des traces d’eux-mêmes les uns dans les autres selon leurs vitesses ou lenteurs (longitude), et « affectus » (passions ou affects) de corps qui augmentent (joie) ou diminuent (tristesse), bénéficient ou réduisent leur puissance d’agir (latitude) (2002, p. 82).

[14] ^ Le silence tombe lourd et bleu dans les villages de montagne — Pulsant un silence minéral alors que de la poussière de mot tombe de patrons démagnétisés.

[15] ^Les noms des étudiant.e.s sont des pseudonymes.

[16] ^ Maison cérémonielle en Colombie où elle a conduit sa recherche de terrain de maîtrise (Helmesi, 2024).

[17] ^ Une forme de pied d’athlète dont le médicament antimycosique guérit typiquement lentement et laisse place à la récidive.

Références

Académie nationale de pharmacie. (2015, 20 janvier) Psychotrope. Le dictionnaire de l’Académie nationale de Pharmacie. https://dictionnaire.acadpharm.org/w/Psychotrope

Anishnawbe Mushkiki, Traditional Teaching. The four sacred medicines. Anishwawbe Mushkiki Community Health & Wellness. https://mushkiki.com/programs-services/the-four-sacred-medicines/

Artaud, A. (1979). Héliogabale ou l’anarchiste couronné. Gallimard.

Artaud, A. (1971). Les Tarahumaras. Gallimard.

Artaud, A. (1948). 50 dessins pour assassiner la magie. Gallimard.

Azevedo, A. et Schroer, S.A. (2016). Weathering: A Graphic Essay. Vibrant: Virtual Brazilian Antropology, 13(2), 177-94.

Bally, J., Nakasugi, K., Jia, F., Jung, H. Ho, S.Y.W., Wong, M., Paul, C.M., Naim, F., Wood, C.C., Crowhurst, R.N., Hellens, R.P., Dale, J.L. et Waterhouse, P.M. (2015). The extremophile Nicotiana benthamiana has traded viral defence for early vigour. Nature Plants 1, 15165. https://doi.org/10.1038/nplants.2015.165

Balut, P.-Y (1992). La sensation et le non-sens, essai sur le mouvement contemporain de l’art. Revue d’archéologie moderne et d’archéologie. 10, 7-30.

Barthes, R. (2003). Le Neutre : Cours au Collège de France (1978). Éditions du Seuil.

Bataille, G. (1978 [1943]). L’expérience intérieure. Paris, Gallimard.

Bergson, H. (2003 [1888]). Essai sur les données immédiates de la conscience. Les Presses universitaires de France.

Boudreault-Fournier, A. (illustré par J. M. Fernandez Lavado) (2020). Aerial Imagination in Cuba: Stories from Above the Rooftops. Routledge Focus.

Brunois, F. (2002). Du dessin au dessein des plantes sauvages. Le Journal de la Société des Océanistes, 114‑115, p. 23-38.

Burroughs, W. S. (1980). Nova Express, in The Soft Machine, Nova Express, The Wild Boys: Three Novels. Grove Press.

Causey, A. (2017). Drawn To See. Using Line Drawing as an Ethnographic Method. University of Toronto Press.

Choy T. et Zee J. (2015). Condition-Suspension. Cultural Anthropology, 30(2), 210-223.

Deleuze G. (2002). L’île déserte. Textes et entretiens 1953-1974. Les Éditions de Minuit.

Deleuze G. (2002 [1981]). Francis Bacon : Logique de la sensation. Éditions du Seuil.

Deleuze, G. (1983). Cinéma 1 L’image-Mouvement. Les Éditions de minuit.

Deleuze G. (1969). Logique du sens. Les Éditions de minuit.

Deleuze G. et Guattari F. (1980). Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2. Les Éditions de Minuit.

De Rosny, É. (1981). Les yeux de ma chèvre. Sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala (Cameroun). Plon.

Dospatliev L., P. Zaprjanova, K. Ivanov et Angelova V. (2014). Correlation between Soil Characteristics and Iron Content in Aboveground Biomass of Virginia Tobacco. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(6), 1380-1385.

Fame Ndongo, J. (2007). Le merveilleux champ des phonons et des photons. Essai sur les fondements scientifiques de la communication africaine. Sopécam.

Fayers-Kerr, K. N. (2015). The Healing arts of body painting : lessons learnt from medical anthropology. Journal of the Anthropological Society of Oxford Online, 7(3), 256-269.

Fischer, H. (2023). Mythanalyse de la couleur. Éditions Gallimard.

Giraldo Herrera, C. E. (2018). Microbes and Other Shamanic Beings. Palgrave Macmillan.

Goethe, J. W. von. (1970 [1840]). Theory of Colours (trad. de l’Allemand par Charles Lock Eastlake, R.A., F.R.S.). M.I.T. Press

Gomes, C. de S. F. et Silva J.B. P. (2007). Mineral and clay minerals in medical geology. Applied Clay Science, 36, 4-21.

Graves-Brown, C. (2022, 10 février). Red Cloth to Protect the Living and Dead. Egypt Center, Swansea. https://egyptcentre.blogspot.com/2022/02/ochre-to-protect-living-and-dead.html

Helmesi, D. (2022). Un souffle de rapé épicé : terrains et dessins ocreux auprès des guérisseurs Basaa du Cameroun. Planthropolab. https://planthropolab.com/helmesid_souffle/

Helmesi, D. (2024). Living with Medicines: Drawing Healing Correspondences on the Caribbean Coast of Colombia. Thèse de maîtrise, Université d’Ottawa https://ruor.uottawa.ca/items/840143dc-978c-42b2-91f2-cc60621b7516

Hodgskiss, T. (2013). Ochre Use in the Middle Stone Age at Sibudu, South Africa: Grinding, Rubbing, Scoring and Engraving. Journal of African Archeology, 11(1), 75-95.

Ingold, T. (2015). The Life of Lines. Routledge.

Ingold. T. (2011). Redrawing Anthropology. Materials, Movements, Lines. Routledge.

Judd, D.B. (1969). Introduction. Dans J. W. von Goethe (dir.), 1970[1840], Theory of Colours. M.I.T. Press

Kañaa, R. A. (2018). Médecine traditionnelle et savoirs thérapeutiques endogènes. L’Harmattan.

Kassir, A. (2017). Carence en fer: une perspective diagnostique et thérapeutique en psychiatrie. L’encéphale, 43(1) : 8-89.

Kozak, K. et Antosiewicz, D. M. (2023). Tobacco as an efficient metal accumulator. Biometals, 36, 351-370. https://doi.org/10.1007/s10534-022-00431-3

Laplante J. (2023). Le végétal dans l’air — anthropologie en suspension. Investigations d’anthropologie prospective, 22(1), 169-188.

Laplante J. (2020). Sonorous Sensations. People, Plant and Elemental Stirs in Healing. Dans J. Laplante J., A. Gandsman et W. Scobie (dir.), Search After Method. Sensing, Moving, and Imagining in Anthropological Fieldwork (p. 21-48). Berghahn Books.

Laplante J. et Helmesi D. (2023, 11 mai). Quand le minéral évoque le végétal ; souffle de rapé épicé, dessin et envoûtements camerounais. 90e congrès de l’ACFAS. Montréal, QC, Canada. https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/90/400/414/c

Laplante J. et Kañaa R. A. (2020). Appel des plantes. Joie de la forêt de Bassinglègè, Cameroun. Anthropologie et sociétés, 44(3), 171-194.

Laplante J., Restrepo Hernández D.A. et Kañaa. (2023). Apprendre à discerner et à guérir depuis le végétal. Attention, seuils et souplesses. Dans B. Mulhauser (dir.), Plantes soignantes. Entre pouvoirs et partages. Épistémé, 69-96.

Maïsetti, A. (2018). Et qui / aujourd’hui / dira / quoi? Incertains Regards, Hors-Série n° 2 « Pratiques de la voix sur scène ». Presses Universitaires de Provence.

Massumi, B. (2012). Ceci n’est pas une morsure. Animalité et abstraction chez Deleuze et Guattari. Philosophie, 1(112) : 67-91

Merleau-Ponty, M. (1964). L’œil et l’esprit. Éditions Gallimard.

Ostapkowicz, J. (2020). Conduits to the supernatural: Bifurcated snuff tubes in the pre-Columbian Caribbean. Journal of Caribbean Archaeology. 45-67. https://www.floridamuseum.ufl.edu/wp-content/uploads/sites/44/2020/08/JCA-Osnuff-tube-final-1.pdf

Parson, A. (2021, 20 juillet).Qu’est-ce Que Le Rapé Et Comment Se Consomme-t-il ? Zamnesia.

https://www.zamnesia.fr/blog-qu-est-ce-que-le-rape-et-comment-se-consomme-t-il–n1677

Peabody, CH. (1927). RED PAINT. Journal de la Société des américanistes, 19, 207-244.

Perkins, H.F., Gibson E.J. et Bertrand A.R. (1972). Influence of Iron Content on Quality of Cigar Wrapper Tobacco. COMM. IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, 3(6), 459-466.

Portères, R. (1927). La fermentation et la préparation du cacao. Revue de botanique appliquée et d’agriculture coloniale, 7(65) : 36-47. https://www.persee.fr/doc/jatba_0370-3681_1927_num_7_65_4485

Schroer, S.A. (illustrations A. Azevedo). (2020). Fieldwork Aloft. Experiencing Weather and Air in Falconry. Dans J. Laplante J., A. Gandsman et W. Scobie (dir.), Search After Method. Sensing, Moving, and Imagining in Anthropological Fieldwork (p. 84-91). Berghahn Books.

Spinoza, B. (2002 [1849]). L’Éthique. Palimpsestes.fr. http://palimpsestes.fr/textes_philo/spinoza/ethique.pdf

Stanfill S.B., Oliveira da Silva, A.L., Lisko, J.G., Lawler, T.S., Kuklenyik, P., Tyx, R.E., Peuchen E.H., Richter, P. et Watson C.H., (2015). Comprehensive Chemical Characterization of Rapé Tobacco Products: Nicotine, Un-ionized Nicotine, Tobacco-Specific N’-Nitrosamines, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, and Flavor constituents. Food Chem Toxicol, 82, 50-58. https://doi.org/10.1016/j.fct.2015.04.016

Stern D.M. (2003). Le monde interpersonnel du nourrisson, Presses universitaires de France.

Taussig M. (2021). Would a Shaman Help? Critical Inquiry, 47, S33-S36.

Taussig M. (2020). Mastery of Non-Mastery in the Age of Meltdown. The University of Chicago Press.

Taussig M. (2018). Palma Africana. The University of Chicago Press.

Taussig M. (2011). I Swear I Saw This. The University of Chicago Press.

Taussig M. (2004). My Cocaine Museum. The University of Chicago Press.

Taussig, M. (1986). Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing. University of Chicago Press.

Torres, C. M., D. B. Repke, K. Chan, D. McKenna, A. Llagostera, R. E. Schultes (1991). Snuff powders from prehispanic San Pedro de Atacama: chemical and contextual analysis. Current Anthropology 32:640-649.

Tutuola, A. (1954). The Palm-Wine Drinkard and My Life in the Bush of Ghosts. Grove Press.

Wittgenstein, L. (1978). Remarks on Colour. University of California Press.

Tous droits réservés © Drogues, santé et société, 2025